辛亥騰越起義三傑

作者/張兆興

辛亥革命是中華民族悠久歷史長卷中光輝的一頁。在中國同盟會和孫中山先生的領導下,一九一一年(辛亥)年十月十日武昌起義,打響了推翻滿清王朝專制統治的第一槍,十一日湖北軍政府成立,十月二十二日湖南、陝西起義響應。十月二十七日,地處中國西南邊陲的極邊第一城騰越起義,打響了雲南及西南地區辛亥革命第一槍。十月二十八日成立滇西軍政府,張文光被推舉任滇西都督。

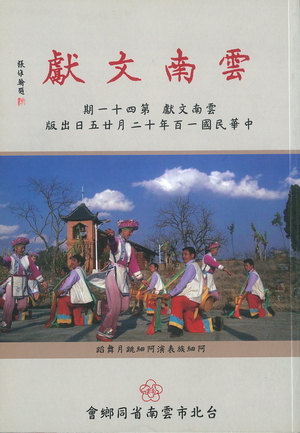

騰越起義是在孫中山先生領導下,在廣大海外僑胞和邊疆各民族、各階層人士大力支持與幫助下取得成功的。至十一月四日先後光復騰越、永昌(今保山)、龍陵、雲州、永康、順寧(今鳳慶)、緬寧(今臨滄)、鎮康(今永德)、耿馬、蒙化(今巍山)、永平、雲龍及芒市、干崖(今盈江)、南甸(今梁河)、猛卯(今瑞麗)、隴川、六庫、老窩等梗、魯掌、卯照、練地等十餘土司地。「所有外交邊備,除匪安民,治軍任人,籌餉復校,保商撫夷,護洋員,維關務,整鹺綱,理財務,立警察諸大端,曾兩匝月有奇,而厘然就緒,咸歸統紀」。李根源贊曰:「外交得手,內政有歸」。史學家及社會人士對騰越起義給予了高度評價。

《滇省光復溯源紀實》:「武昌起義而中原各省響應之;騰越發難,西南一帶響應之。事有先後,而其功則一。」「然一聲霹靂,竟徒手空拳而覆清室,不可謂其功之不偉也。光復之功,宜乎武昌騰越並載史乘,永傳不朽焉。」

李生莊:「夫辛亥革命,騰在吾滇有振(聾)發(瞶)功。關係之重,可與鎮南關諸役相比並。而劉張舉義,實有當於創國功勳。」政協雲南省委員會文史資料研究委員會,刊出《滇復先事錄》:編者按:「張文光等組織發動的辛亥年(一九一一年)九月初六騰越起義是孫中山先生領導、同盟會仰光總機關直接指揮的,是雲南辛亥革命的先鋒。它遵照同盟會綱領和革命方略,創建共和新軍,組織了共和制的滇西軍政府:滇第一軍都督府。滇第一軍都督府在滇西擴大了騰越起義的革命成果,為辛亥革命在雲南的勝利立下首功」。

騰越(當時轄南甸、干崖等七司土地)與緬甸接壤,是南方絲路樞紐,中緬邊境商業重要集散地。清政府設騰越廳、迤西道於此,又是騰越鎮總兵署駐地,成為滇西政治經濟中心和邊防重鎮,是進可攻震動清廷,退可守或避入緬甸保存革命力量的武裝起義之地,引起了革命黨人的注意,故「當辛亥革命醞釀之際,騰衝(越)沿邊每有黨人奔臨,或意在聯絡,或亡命至此「先後進入騰越地區的革命者計有秦力山、王養石、楊振鴻、黃子和、馬幼伯、杜韓甫、居正、何仲杰、王堯民、李遐章、董鴻勛、張定臣、吳品芳、兪培隸等。

騰越起義是由刀安仁、張文光、劉輔國等組織發動而由張文光具體實施的。

刀安仁:又名郗安仁,字沛生。一八七二年出生於干崖宣撫使司署,一八九一年承襲干崖二十一任宣撫使。次年冬,英軍入侵干崖銅壁關,刀安仁率軍赴關抗擊,給予入侵者沉重的打擊。為尋求立身救國之路,一九○五年春遊印度,夏天抵達緬甸仰光。經旅緬甸僑胞丘仁恩介紹,與革命黨人秦力山、庄銀安、陳甘泉相識,接受孫中山主張,按秦等建議籌辦軍國民學校,秋初秦應聘入干崖,出任國民學校校長,名為辦學,實則策動革命。秦感刀志向宏遠,力促東遊日本。一九○六年四~五月刀赴日本,持秦力山書見孫中山和黃興,接著進入東京政法大學速成法政科學習。年底經呂志伊介紹,孫中山主盟加入中國同盟會。刀入會後孫先生即倚為發動滇西起義柱石,刀亦「以舉兵滇邊為己任。」

一九○八年春刀安仁返回干崖,以「發展實業,光復民族」為宗旨,興建工廠,開設銀莊,為發展干崖近代實業先河。

是年經劉輔國介紹,刀安仁與莊文光相識。志趣相投,又均是同盟會員,共同擔負起組織發動滇西起義任務。冬、刀、張、劉商定在騰越建立同盟會外圍組織──自治同志會(又稱自治青年會),刀任組長,張副之,劉負責聯絡。

同年三月,王群帶同盟會東京總部委任證書,在仰光開展建立同盟會分會工作。十一月同盟會仰光分會(又稱同盟會仰光總機關)成立,主要任務是策動滇西革命,確定了「聯絡滇邊土司為革命黨人進行方略之一。」

一九一○年六月,刀安仁至南洋見孫中山先生,孫先生勉勵刀全力籌辦滇西起義。刀抵仰光後,向仰光分會呂志伊等傳達了孫先生面諭,籌劃年底舉行滇西起義。

一九一一年七月,刀安仁於土司署召開會議。參加會議者有仰光分會代表、張文光、劉輔國、蔣恩洲等。會議討論制訂了滇西起義具體計劃,起義時間訂於九月初(當時曾傳:「事事走三三,賓朋兩分散,友字不出頭,天罡走四方」,秘令暗寓九月反正),又明確了刀、張、劉各自擔負的任務。八月仰光分會同意滇西起義計劃,具體確定農曆九月初六日發難,九月初七三均齊集騰越,互相策應共成大業,並將﹃革命方略﹄、印信送刀安仁處,內定刀安仁為騰越光復時之臨時軍都督,張文光任軍政司長,劉輔國任民政司長。

九月初六日,騰越起義一舉成功,七日成立滇西都督府。在騰越起義的推動下,九月九日昆明起義,十一日成立雲南軍政府。這樣一省內就形成滇西和雲南兩個軍政府並存的局面。騰越起義是孫中山先生領導,又首義滇省,為省軍政府嫉忌。他們主使支持迤西自治機關部挑起騰榆衝突,又藉衝突鎮壓了騰越起義軍。由於省軍政府的謀奪和鯨吞,滇西軍政府即將被撤銷,刀安仁、張文光、劉輔國十分不平。十一月刀代表滇西軍政府赴滬寧報告滇西起義情況。十二月孫中山先生回國,二十九日當選為臨時大總統。次年二月,當孫先生辭去總統職務之際,刀安仁經上海抵達南京,見到孫中山先生,報告了騰越起義等情況。雲南軍政府極為恐慌,擔心如劉輔國所說:「是非一明,有吾儕,即無省垣諸人」。於是進一步誣刀安仁「聯絡邊境土司謀反,準備搞獨立,投英降緬」。三月,刀即被臨時政府逮捕囚禁。臨時政府遷北京,隨移往北京監禁。八月,經孫中山、黃興、宋教仁營救獲釋。出獄後,袁世凱委任為中將銜陸軍部諮議官。十月,奉孫中山之命至山西視察鐵路建設。十一月返回北京,十二月病住德國醫院,一九一三年二月逝世,享年四十一歲。北京政府追贈上將軍銜,以「上將恤典」開會追悼。孫中山先生送「邊塞偉男,辛亥舉義冠遇春;中華精英,癸丑同慟悲屈子」。後葬於干崖鳳凰山麓。

綜觀刀安仁一生,是順應世界進步潮流,奮發圖強,開拓進取,創辦實業,發展邊疆經濟的先驅;是抵禦外侮,為國守土的英雄;是置清王朝賜予的烏紗帽於不顧,積極資助革命並投身拯救國家民族危亡革命洪流中之革命志士,堪稱革命元勳,傣家英杰。一代功臣、豪傑竟死於斯,令人痛惜!

張文光:字紹三(亦作曜三或少三),籍隸雲南騰越。一八八二年六月出生於騰城五保街一富商家庭。自幼英武過人,豪爽任俠,崇仰岳武穆公,以忠義立身,曾就讀於騰舉人、名師王開國先生門下。成年後愈英勇豪爽,輕生死,重信義,遇朋友有急難者,總是解囊相助。時當帝國主義列強鷹瞵虎視中華大地,滿清專制統治喪權辱國,國家民族多難之秋。他「感慨風雲,悲憤時局,憂山河之破碎,懼種族之淪亡,欲發奮為雄,乘時報國。」於是仿孟嘗君行,廣交志士英豪。惟義名日著,當道忌深,一九○四年被清迤西道石鴻韶逮捕,關押獄中。後藉財神得脫,出獄後,為避滿官耳目,便於繼續革命活動,隨將五保街家典當,舉家遷往城東臥牛崗下閻家塘畔居住。與毗鄰劉輔國為友,縱談革命,曰:「安得使此韃虜永制同胞之生命?吾誓與之不共三光而立於四海也!」遂韜晦於商,遊歷緬甸,暗聯海外同志,尋覓革命道路。一九○六年秋後,於干崖結識革命家秦力山,秦瘴故,張文光繼秦遺志,繼續宣傳發動革命。同年十一月至次年底,雲南革命先驅楊振鴻調任騰永巡防隊第四營管帶,駐騰越。楊藉機宣傳革命,發展同盟會員。聞張文光為人,介以入會。騰越同盟會分支部建立,張文光任支部長。於是繼散貲財,結志士,組織革新會(革故鼎新之意),準備在騰越、永昌發動起義。一九○八年一二月楊振鴻發動永昌起義失敗,嘔血病逝,張文光為革命者倚望,擔負起繼續發動滇西起義重任。一九○九年冬,黃毓英、杜韓甫、馬幼伯、吳品芳抵騰至張文光家,論說革命。黃等感文光真性熱誠,有魄力,可同謀共事,而訂蘭交。一九一○年春,張文光、劉輔國與黃等四人訂立「騰省互應」秘約。張文光既負重任,謀起事益急,「乃奔走呼號,不安寢饋,惟期克踐舊約,共達目的而後己」。他深知「革命之屢起輒蹶者,以軍人為之梗也」。於是與劉輔國輸家產,並和同志馮其驥,革子忠、陳定洲、張繼芳、蔣恩洲等組織自治同志會。「一切調理均依照革命方略進行」,先聯絡各界人士,繼以聯絡軍人為主,陳雲龍、蔣恩洲等自治同志會會員均是起義的中堅力量。一九一一年農曆三月二十九日(公曆四月二十七日)黃興發動廣州起義,「覺生來函,亦促運動」張文光擬起兵響應。被清迤西道耿金煃偵知,嚴令捕捉,與蔣恩洲同逃匿干崖土司署。張文光與刀安仁每談及時局和黃花崗失敗情由,相對感憤。說:「前由孫中山先生頒來印信和革命方略一書,宗旨正大,秩然不紊,若照此實行,未必天下不祚漢也。矧與黃毓英君訂約分任於昔,光又運動各界於今,滿廷又如是更張,料不久有事矣。光係不畏鼎沸,非達目的其心不快,非痛飲黃龍其心不舒者。」刀甚壯其言,約定舉義有期,又親取印信、方略,相戒勿泄。八月耿金煃去職離騰,張文光回到騰越,秘密運動各界進展順利。九月初三日,張文光等三人冒雨涉險赴干崖印信方略。六日午後二時半回到騰越,直奔南城外五皇殿布署起義。晚九時,張文光率自治同志會眾人,開槍直攻鎮署,打響了雲南辛亥革命第一槍。至十二時,各署局先後攻克,騰越光復。七日張文光被推舉為滇西都督,滇西軍都督府隨之成立。

當省軍府主使迤西自治機關部挑起騰榆衝突,又假裝衝突裁撤(實質是鎮壓)騰越起義軍之際,他致仰光同盟會總機電文曰:「光追念前日,手無寸柄,尚敢不顧生命冒死興師,今日親帥二十營且畏彼耶?特是吾輩宗旨誓救同胞,若起大敵難免民害」。不遑再議遽令退兵,滇以大安省騰合一,授張文光正都尉職,十一月二十一日升協都督兼騰越鎮總兵。

一九一二年二月,李根源抵騰,駐節城外財神廟。「次夜該來軍欲謀殺該師長官及各將校,焚劫騰保街號,聽之於張文光安撫」。他不為所動,「念我騰舉義,草木不驚,騰境賴保完善。如稍坐視,則地方糜爛矣!」於是「親見李根源,告知其事,並代籌以計,事遂寢,寧謐如故。李欲盡殺兵變者,張文光誡之,李深為感佩,贈聯:「英雄肝膽,菩薩心腸。中流砥柱(橫批)」。李看到騰越起義的種種佈署後贊曰:「紹三約束軍人,保衛地方,宿怨不報,私親不用,外交得手,內政有歸,清吏之有才者器使之,無才者遣送之,度量豁達,心地光明,忍辱負重,推賢讓能,非吾所能及也!」

是年三月,省軍府檄文張文光任雲南提督(空職),駐大理。人多阻之:「文光功蓋雲南,軍府以旦暮之地之提督任先生,是辱先生也。」他應曰;「推倒異族專制吾之天職也,何功之有?吾知為國民服務而已,何計官之大小。」欣然赴任。南北統一,中央錄滇省首義功,授中將銜陸軍少將,獎二等嘉禾章。一九一二年八月,同盟會與統一黨、共和實進會、國民實進會、國民公黨同組國民黨,隨轉國民黨員。因「事權不一,未能展布,虛名坐擁,徒貽人羞」,憤而辭職,一九一三年五月回歸故里。時雲南都督唐繼堯等「深忌文光滇西之潛勢力尚在也,」即擠之去位,意猶未慊,「必欲致之於死而甘心焉」。乃假楊春魁反袁事件,遽呈總統袁氏,謂「張(文光)實與謀」。袁正伺隙鎮壓革命黨人,立即復電唐:「張文光前屬亂黨(指國民黨),今又與榆匪同謀,仰即誅鋤」。唐令永昌團長施繼柏派連長李青龍率兵二十餘名於是年十二月十九日,將張文光槍殺在騰衝熱海,年僅三十二歲。

一九二三年五月,黎元洪總統錄張文光首義功,授予陸軍中將,事蹟交付國史館立傳。

一九四八年,雲南省國大代表馬崇六等二十九人呈文國民政府主席蔣介石,請褒恤張文光等先烈,不果。

一九六九年三月二十九日,入祀台北圓山忠烈祠烈士祠位,位討袁烈士區正前排左起第四,與黃花崗七十二烈士相鄰。

一九八九年,被雲南省人民政府追認為革命烈士。

李學詩哀紹三:「少年負肝膽,悲憤痛胡氛。夜度八關月,朝穿九隘雲。瘴漲愁鳶墬,山行任足輝。奔走拼生死,邊陲起異軍。擊秦首陳涉,辛苦衛榆枌。破竹永順道,投鞭瀾路津。旌旗雞犬靜,壺漿士女欣。讓德甘居後,成功不論勳。止戈遵約束,解甲事耕耘。高舉人何慕,無齒亦焚身。血染硫磺水,魂伴雲中君。英爽能為厲,群凶慢擾紛。阿迷看擊狙,昆中笑屠。俱不得其死,膻腥何足雲。蓋棺今論定,功罪自區分。」真實而形象地概括了張文光革命思想品格、革命勳績及悲慘遭遇。

劉輔國:字弼臣,辛亥光復時以字行。一八八○年出生於干崖蠻允。及長,豪俠仗義,好濟人之急,扶人之危。一九○四年至弄璋街經商,與刀安仁志趣相投,是換帖弟兄。目睹滿清腐敗,喪權失地,對國家危亡,深感憂慮。聞海外同胞倡言革命,遂喜極欲狂。後與秦力山相識,晤談國事,秦贊曰:「君乃天生革命者,惜生邊地耳!」乃介紹其加入同盟會,為騰越地區第一個同盟會員。一九○七年楊振鴻在騰越鼓吹革命,當道擬補之就地正法。振鴻聞之,逃匿盞達。劉致函往邀,楊嘆曰:「我輩當此危急,舊日相識,尚避之不遑,況素未謀面,慨然歡迎,真天下之義士也!」與楊盤桓數日後,又親送至緬甸八募。共勉曰:「勿忘祖國,吾輩當誓倡革命,恢復祖國為己任。」繼交王元晦、王堯民、居正等進騰諸革命巨子,迭次策謀舉義,仰光同盟會批准滇西起義計劃,確定九月六日起義後,劉輔國即按所擔負的任務,前往蠻允、昔馬、戶撒、腊撒等地策動巡防營官兵。因連日奔波辛苦而致疾,不飲食者凡五、六日。病稍癒,即於十三日率巡防官兵抵騰,張文光召集地方父老,同志及滇西軍政府人員,表君之功,「以君為革命洗河,苦奔多年,家產蕩盡,功績甚偉、應以軍都督相舉。」劉固辭之曰:「鄙人何敢言功,不過應盡黨職而已。厥功皆在諸先烈及眾黨員及海外僑胞屢次樂捐援助之功,各報館鼓吹之力。」「張強之再三,僅允就民政司之職。」張文光在委任劉任民政司之照會中重申:「竊英人侵據片馬以來,凡我騰具有排滿之思者,莫不躍躍欲試。而求其心之最熱,識之最卓,力之最果,又莫如我劉君弼臣。因之朝夕籌劃,聚首熟謀,始於年之九月初六日,盟集新防兩軍,共伸大義,」「計此次恢復功勞,並無有謂劉君為流亞者。然邊隅之地雖復,而治理亟須整頓,現軍政、財政舒齊,獨民政繁難,治理非易。」「當茲獨立伊始,欲組織民政一切……惟劉君弼臣之才,堪勝民政之任。」張文光值軍務倥傯,舉凡重要疑難之事,惟君一言決之。刀安仁十日後抵騰,經劉協調,又成立第二軍都督府,刀任都督。

迤西自治機關部協理李福興係原清大理提督,妄圖離間張文光與刀安仁間的團結。他明知郵電通訊由張掌握,故發一電給刀雲:「沛公鈞鑒,騰越兵變,戕官奪城,所示已飛馳一軍照辦,」電落張文光手,幾釀禍亂。幸賴劉輔國辨析、化解。

當孫中山先生在南京任大總統,南北統一,劉說:「滿清既已推翻,我無遺恨矣!」隨即辭職歸農,優游林下。

張文光被害當晚,劉輔國家亦被包圍搜捕幸越牆遁避,逃往緬甸多年迨袁世凱取消帝制,搜捕黨人之風平息始克返家。其家已「外望無寸祿,內顧無斗儲」,一片淒涼景象。

他雖歸休林下,不預世事二十餘年,但其憂民之心時刻在念。「九一八」事變後,國家處於危難存亡關頭。他致書時任司法部長居正,希「化出黨見,和衷共濟」,團結起來,一致對外。

一九三七年二月三日病逝於董庫家中,享年五十八歲。李曰垓親臨吊唁,題像贊和敬送輓幛。

像贊:「奔走革命,溷跡風塵。發難邊陲,一鳴驚人。莫為之前,靡薰靡習。進不可測,退尤難及。球玤之麓,聯珠之溪。滿地梨花,肥腯沒齒。齶爬目波,臞而弗須。清風邈矣,慨獨在余。」

輓聯:「首義在邊陲,若論功,功莫與爭,知我深思管敬仲;見機猶壯歲,不言祿,祿亦弗及,擬人神似介之推。」

滇西都督府祕書祝宗雲評曰:「有純潔之資格,然後有持久之魄力;有造福之先機,然後能謀未來之幸福;有犧牲財產性命之大度,然後能功成身退飄然遠引。一般狡獪者寡此規模矣。弼臣先生具上之三種精神,於革命萌芽之際大聲疾呼,冒險萬狀。身家也,性命也,野馬而已,塵埃而已。天佑炎皇神冑,逐除異族,復我漢室,種種偉功,任人冒沒。是先生芒鞋草笠,山麓水渦,無入而不自得焉!」

騰衝宿儒尹文和先生贊之:「滇西多高山大瀑,惜避之險遠邊陲,難為人知。劉公輔國,計辛亥騰越起義之巨擘,愛國志士也,功成而勇退,不求聞達,人傑中高山大瀑也。」

刀、張、劉三人中,刀安仁是干崖二十一任宣撫使,掌握著干崖地區的人力、財力和物力;他是孫中山主盟又入同盟會的,承諾「以舉兵滇邊為己任」;同盟會仰光總機關成立後,又確定「聯絡滇邊土司為革命黨人進入方略之一」;滇西起義會議是在干崖土司署召開,《革命方略》及印信是仰光同盟會機關部送達刀安仁處的。在那推翻異族統治,復漢家河山的革命輿論下,確定刀安仁為騰越光復時之臨時軍都督,均說明刀安仁在組織發動騰越起義中的重要地位和作用,是居首位的領導人。刀若能如期至騰,滇西都督非刀安仁莫屬。十六或十七日刀安仁率干崖起義軍至騰,狀大了起義軍力量。沿邊十餘土司俱響應歸附。之前十三日,劉輔國率巡防營官兵抵騰,實現了「三軍齊集騰城,互相策應,共成大業」的布署。

張文光一九○○年前後即投身反清革命活動,是當地草根人物,人脈深廣,其周圍聚集了一大批志同道合的革命志士,具深厚的群眾基礎,故起義一經發動,即能順利成功。

劉輔國則將刀安仁與張文光兩股革命力量融為一體,共同擘劃,使騰越起義成為「孫中山先生領導、同盟會仰光總機關直接指揮的」起義。在同盟會綱領和革命方略指導下,革命性、民主性及進步性達到一定高度,成為辛亥革命走進共和的光輝典範。

刀安仁、張文光、劉輔國把自己的一生獻給了推翻帝制,建立共和的革命事業。騰越起義成功並為辛亥革命在雲南的勝利立下首功,使他們的一生達到了光輝頂點。他們是辛亥騰越起義眾同志的傑出代表。他們「丹心碧血耀中華,豐功偉業鑄共和」之勳績和英名,必將永傳不朽!

參考資料:

滇第一軍都督編修處,《滇復先事錄》,

《雲南文史資料選輯》第十七輯。

《騰衝文史資料選輯》第二輯。

刀安祿等,《刀安仁年譜》。

李執中,《張文光》。

劉碩勛,《雲南辛亥首義──騰越起義秘籍》。

劉碩勛,《辛亥騰越起義詩文錄》。

【本文收錄於《雲南文獻》第41期;民國100年12月25日出版】