雲南人民在抗日戰爭期間的三件積極貢獻

作者/李毓枝

抗日戰爭期間,雲南省在故龍雲主席的領導下,地不分南北,人不分男女老少,悉皆同仇敵愾,輸財輸力,對神聖的民族抗日戰爭,作出了重大的犧牲和貢獻,以下就舉興築滇緬公路、愛國捐獻及征兵籌糧三事略作說明:

民國廿六年七月七日,抗日戰爭全面爆發,我東南沿海全為日軍佔領,我對外國際通路幾已完全斷絕,唯一剩餘可以交通國外的就只有經雲南到緬甸的通路了,但當時由雲南到緬甸並無公路可通,中央以時機緊迫,必須在最短時間內完成滇緬公路的修築,雲南省政府雖在中央無經費補助的情況下,仍決心貫徹此項影響國家存亡的重大工程計畫,全線西起滇緬邊境畹町鎮,東迄昆明,全長約一千公里,在無任何機械可用的境況下,全線完全由沿線民眾憑自備的鋤頭、十字鎬等手工具開拓完成,參加築路的民眾不僅得不到任何工資,甚至糧食也須自備,聽起來好像天方夜譚,不可思議,但卻是千真萬確的事實,筆者是龍陵縣人,滇緬公路經過我縣部份約三百公里,最艱險的怒江兩岸工程,也是由龍陵縣負責修建,因為兩岸山勢極為險峻,築路工人時有傷亡,參加築路者,有六七十歲的老人,也有十二、三歲的少年,有些家庭出工二人,其中一人是奉派必出,另一人則是替較富有者出工,藉以換取伙食及工具,每天天一亮即出工,天黑後仍要繼續工作二小時,真是日夜趕工,急如星火,縣以下各級地方政府都派有監工人員,在工場日夜監工,築路民眾都在工地露天席地而死,有了病痛也求醫無門,完全聽天由命,但大家並無多少怨言,因為大家都知道修路對抗日戰爭的重要性,雖有不滿,也只有默默的忍受,真是篳路藍縷,披荊斬棘的憑赤手空拳如期完成了建路工程,充分表現了我三迤同胞的愛國精神及民族大義,今天當我們乘坐著汽車經過這條公路時,應該緊記著當年築路的艱辛,更應對所有參與築路的同胞,給予最高的敬意,對於那些因參與築路工作而亡故數以千計的工人,更應永誌不忘,筆者當時原本是一個教師,被調派擔任區級的監工,對當時的種種,迄今仍歷歷在目,終生難忘。

政府在抗戰期間,因稅收銳減,又無外援財政極端拮鋸,里誠南省政府乃發動全省同胞捐獻,每年七月七日,都要擴大辦理獻金運動,在通街要衢,都設有獻金箱,由人民自由捐獻,有一年,更規定全省每戶獻金一元,各級地方政府負責催收及繳納,不能達到分配任務者,要受連坐處分,形成不樂之捐,好在只辦過一次就停止了,否則將會招致更多民怨。

政府因抗日戰爭需要,大舉擴軍,兵源的補充需求,極為龐大,所以採取征兵制,規定三丁抽一、五丁抽二,一戶僅有兄弟二人者,以適齡者一人入伍,因為當時軍中待遇極差,作戰及疾病死亡率又極高,所以很多人都視當兵為畏途,因此征兵並不順利。當時鄉長、保長都找不到人去做,主要原因就是征兵的任務太麻煩了,更重要的一項貢獻,乃是當時的雲南已成為抗戰的大後方,大軍雲集,不下百萬駐軍,所需糧食,概由雲南地方政府籌措,也是一件極為艱苦的工作。

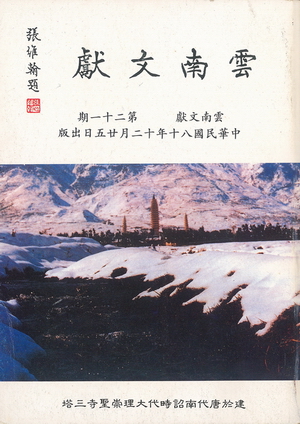

【本文收錄於《雲南文獻》第21期;民國80年12月25日出版】