可愛故鄉雲南遊

作者/王文

雲南,位於「雲嶺」之南,因而得名,民情敦厚,山川壯麗,自清朝置省以來,即為我國西南的國防要地,為國家民族屢建奇功,振興國運;諸如起義護法、推翻洪憲帝制,使民國共和,得以再造;八年抗戰,殲滅自緬、越進犯雲南邊彊之兇殘日寇,鞏衛中央政府,獲致最後勝利等,均為光耀史乘的現代大事。所以吾人以身為雲南人為榮,雖遠適台灣,已倏逾半個世紀,但懷念可愛的故鄉──雲南,則無時或忘;故海峽兩岸解禁以後,筆者已數度返鄉探親,今(一九九九)年七月初旬,復偕內子昭惠重返雲南,並到昆明、滇西等地參觀旅遊。茲略述見聞所及,以饗讀者諸君。

一、昆明

昆明係雲南省會,人物蒼萃,工商發達,街道寬闊,市區整潔,儼然為西南的首善都市;而市區內的大觀樓,西郊的滇池──又名昆明湖及西山等名勝,更是風光旖旎,美景天成,令人讚嘆不已。而正在昆明舉行的世界園藝博覽會,更是嘉賓雲集,氣象萬千,譽為當代盛會。略分敘之:

㈠大觀樓:位於昆明城西的昆明湖畔,於清康熙三十五年建於廣達七百餘畝的大觀公園之中,由於乾隆年間有名孫髯翁者,登樓眺望,感懷賦詩,創作:「五百里滇池奔來眼底……數千年往事注到心頭……」共一百八十字的長聯,詞美義深,驚傳四方,遂名揚天下。今年筆者再度前往參觀,該大樓與公園,均已整修煥然一新;漫步公園,見綠樹成蔭,花開似錦,聽鳥鳴枝頭,遊人笑聲,恍若置身畫圖之中,飽覽人間美景,心情舒暢,難以言官一。而購票(人民幣一元)入登大觀樓上(共三層樓),視野遼闊,一望無際,西山大湖,萬物飛禽,均盡收眼底。綜觀全景,真是:碧湖與青天共色,彩雲同群鷺齊飛,壯麗極了!令人渾然忘我,幾不知身之所在;大觀樓之魅力,於此可見一斑。該樓人士並為長聯作者孫髯翁作傳,以許多方塊活動木板,分別繪圖及以簡要文字說明,簡介髯翁生平事蹟,擺滿一樓地板的四壁周圍,以供旅客閱覽,頗富創意。筆者因而得知髯翁晚年生活貧困,在圓通寺以占卜為生;嗣為其女兒迎至彌勒鄉村扶養,至乾隆四十年病逝,令人不勝唏吁。

㈡西山:位於距昆明城三十里的西南郊區,高聳於五百里滇池──昆明湖的西畔,係由碧雞山、華亭山、大華山、太平山及羅漢山等山峰所組成;由於各山峰巒起伏,林木蒼翠,以致遠眺西山群峰,宛如一龐大「睡佛」,或曲腿仰臥的「睡美人」,而益顯秀麗壯觀。

西山的最佳景點為「龍門」,係包括北自「三清閣」(由三清境、靈官殿、真武殿等九層十一閣的建築群所組成)起,南至「龍門石窟」(由攬海處、慈雲洞、雲華洞、達天閣等景點所組成)的達天閣止全部景點的總稱;筆者前曾赴西山遊覽,係由西山山麓滇池畔的龍門村起,向龍門的三清閣沿山道步行,經攀登一千三百多級石階後始到達目的地,相當辛苦;但一登龍門,則視界豁然開朗,將廣闊滇池、及整個昆明市區,均盡收眼底,心情頗為暢快,幾有「一登龍門,身價倍增」之感。但筆者此次再遊覽西山龍門,則捨棄登山步道,而係先乘車至西山腰部的太華山莊,再改搭「索道」(纜車)直達龍門頂上之小石林,再由山頂步下數百級的小徑石階,而抵達龍門之達天閣。此一索道,全長一、一○○公尺,距地面最高為十五公尺,自山腹起點至山頂終點,高差為一三五公尺,約需十五分鐘即可抵達,省時節勞,頗堪稱道,尤其對年老體弱旅客,更不啻為一福音。而乘索道徐行於空中,更可盡情欣賞藍天白雲、蒼山碧(湖)水,委屬一大享受。

西山龍門的全部勝境,多係由眾多石窟、石路所構成;而此等石窟與石路,均係開鑿於昆明湖畔的千仞絕壁之上,為一整個的石雕工程,計開鑿於乾隆四十六年(公元一七八一年),迄至咸豐三年(公元一八五三年),先後計歷時七十二年,於達天閣完成時,始告竣工,其工程的浩大艱難,於此可見梗概。蓋此工程的所有石路、平台,石窟(室)、楹聯、神像、天棚、室壁、神案、香爐、燭台、供品、及龍門石坊等,均係在原生岩石上,先後由吳來清、朱家閣、楊汝蘭等前輩,糾合夥伴們,共同堅苦奮鬥,奉獻犧牲,用鐵錘、鐵鑽、長期開鑿岩石而成;甚至烏打通慈雲洞至達天閣的懸崖隧道,竟在下臨昆明湖三百餘公尺高的懸崖絕壁上,用鐵鏈將匠工懸掛空中,一錘一鑽、開鑿頑石,置生命於不顧,終抵於成,其艱難堅苦的奮鬥情況,至今仍不難想見。故彝族詩人那文鳳曾讚曰:「萬鑽千錘顯巨才,懸崖陡處闢仙台,何須佛洞天生就,直賽龍門禹鑿開」;吾人重溫此段史實,更目睹當前西山龍門景觀──足踏錘鑽所鑿石台,憑欄俯視滇池:下臨絕壁千仞,空闊浩瀚;上頂白雲藍天,恍若置身仙境,誠不勝感懷萬端,而對開創此偉大工程的前輩們,表示衷心讚佩與虔誠敬意。

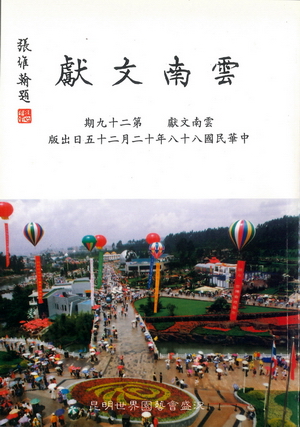

㈢世博會:由故鄉雲南省所主辦的一九九九年「世界園藝博覽會」,於同年五月一日至十月三十一日在昆明市郊盛大舉行,筆者於七月初偕妻昭惠前往參觀,真是盛況空前,為生平所僅見,殊感愉快!該會設於距昆明市中心六公里外的北郊金殿風景區,占地二一八公頃,略成長方形狀,相當廣闊。在此廣闊地上建築五大展覽館,即中國館、人與自然館、大溫室、科技館及國際館,建築面積約四萬二千平方公尺。並在此五大館之外,分別設置六個專題展覽園,即竹園、盆景園、藥草園、蔬菜瓜果園、樹木園及茶園,總占地面積約六萬五千平方公尺。另又在上開各館、園之外,設置國內、國際與企業三大室外展覽區,共占地約十一萬六千平方公尺,此為展覽類別的大要;而參展國家,則多達數十國。至於此等展覽的項目,更是內容宏富,包羅萬端,不僅難以逐一介紹,且筆者參觀一天,亦不過係「走馬看花」而已;足見此項展覽,範圍廣大,擘劃周詳,乃為中國邁入二十一世紀前的世界盛事,足堪身為黃帝子孫的我們,引以自豪。

以言參觀況狀:在進入博覽會時,經過一道寬闊大門,巍然聳立,旗海飄揚,花壇陪襯,非常壯觀;而寬六○米的平坦大道,貫通於長達數里的整個園區之間;為數甚多的公營小型巴士,則載客來往在各展覽館及園區之間穿梭;而道路兩旁更栽滿各種花卉、楊柳,真是花紅柳綠,迎風招展,頗為美觀!參觀人潮,即在此種美景之中,到處流動,湧向各展覽館及各園區內,欣賞所展示的文物精華。筆者即在此人潮中,作重點式的參觀,並概作比較,深覺「中國館」的建築,佈置及展覽內容,均為所參展的世界各國之冠,而頗感與有榮焉。

昆明市位於海拔一、九二○至二、○一○公尺之平原上,地勢高曠,涼風不斷吹襲,故雖時值仲夏,白天室外氣溫仍常在攝氏二十五度左右,恰為台灣夏天室內開動冷氣機下的標準溫度;此乃筆者此次在昆明的實際觀察體驗,深感昆明氣候,允屬頗佳;加以昆明市區,紅花綠柳,到處可見,是以人稱昆明四季如春,可謂名不虛傳。

二、大理

大理為雲南省的西南重鎮,自下關至昆明距離三二七公里,有公路、鐵路及航空直達兩地,交通非常便利。筆者係自昆明機場搭飛機直飛大理市,為時約一小時即安全抵達大理機場。在飛行途中憑窗俯視,但見群山甚多,土多紅色,居民村莊,則散佈於其間,翠綠作物,依稀可見,充分展現農業社會欣欣向榮的新貌。尤其洱海全貌,及部分點蒼山的雄姿,均盡收眼底,滿足多年來對之嚮往的心願,頗感快慰!

大理不僅為我國邊疆要地,且在歷史上更有其光輝重要的地位。因遠溯秦朝,即在大理設置統治機關,歷代以降,多所變革,迨至唐朝初年,大理地區已演變成史稱的「六詔」,即越析、施浪、浪穹、鄧賧、蒙舍等六詔。而其中之蒙舍詔,因地處洱海之南,故又稱「南詔」;嗣至公元七三七年,南詔王皮羅閣在唐王支持下,兼併統一了六詔,建立歷史上有名的南詔國,結束大理地區各詔間紛爭割據的局面,唐王並封皮羅閣為雲南王,設治於今日大理的太和村,並興建太和城以為首府,歷時約二百年。故當時的大理,乃為雲南政治、經濟、文化的中心;而今日仍巍然矗立、時逾千年、享譽中外的崇聖寺三塔,即為南詔國所建築者,其政治的興盛,亦可概見。迨至公元九三七年(後漢時期),白蠻出身的通海節度史段思平,聯合滇東各部,攻滅南詔所延續的大義寧國,建立了歷史上有名的大理國,但仍沿襲南詔疆域,以大理為統治中心。大理國存續約三百年(時值宋朝),迄至公元一二五三年,為元朝忽必律率軍圍攻所消滅。觀乎上述史實,大理地位之重要,殊值吾人的重視,故雲南當局,已於一九五六年將大理改制為「大理白族自治州」,積極從事各項地方建設。今日旅遊大理,見街市整潔,工商興盛,農業發達,人民(白族最多)勤奮,社會通行國語,人民熱愛國家,足見其自治成果,頗為豐碩,令人感佩。

大理風景秀麗,旅遊景點頗多,世人所稱之:上關花、下關風、蒼山雪、洱海月,更是膾炙人口。茲略評介之。

㈠點蒼山:位於大理市西部,係屬橫斷山脈,故屏障著整個大理市區。此山南北長四五公里,東西寬二十公里,自北橫列而南,共有十九峰,海拔最高為四、一二二公尺;且兩峰之間又夾一溪流,形成十八溪,溪水終年不斷,流入洱海。而自點蒼山的山麓起算至洱海邊止,其中間的距離,約為二十至三十公里,係一平坦肥沃的長形地帶,是謂「霸子」,此即為大理最富庶區域──下關及上關的所在,亦即往昔南詔國及大理國的統治中心區域。居民則多數為白族人(亦有彝族人及少數漢人等),住宅外牆俱刷白色,整潔美觀;婦女衣著鮮美整潔,尤其少女們,個個頭戴紅色白邊圓形軟帽,身穿白色長褲,繡花紅色上衣,白袖及白色兜肚,宛若團體制服一般,少女們臉部白哲細嫩,再塗口紅,配戴手釧,看來真是心花怒放,美若天仙;彝族姑娘及慄慄族姑娘們的穿著打扮,亦與白族姑娘類似,整潔一致,鮮艷美麗,此乃渠等民族特色之所在,較吾人漢族婦女的穿著,係隨各人之喜愛而異者,顯有不同,特記述之。

點蒼山既高大且長,遠觀巍然聳立,雄渾峻拔,且遍山野草叢生,樹木蒼翠,旅客若欲步行攀登,自殊不容易;故大理當局已架設索道(纜車),供旅客乘坐,直達山腰,筆者即搭此索道,經約半小時行程下車,沿山峰下所築的環山道路(寬約二公尺許)步行,參觀點蒼山的風景溪流,聽聞鳥語花香,呼吸新鮮空氣,欣賞翠柏蒼松,一償多年來的宿願──攀登點蒼山;真是不禁仰天長嘯,快慰生平!而自點蒼山遠眺,正俯視整個大理平原(霸子),將秀麗洱海收入眼底,真是氣象萬千,令人陶醉,且蒼山雄偉,其頂上積雪,終年不消,蔚為奇觀;洱海嫵媚,其萬頃碧波,使投射海中月亮,隨浪飄搖;因而蒼山、洱海,互相輝映。而蒼山雪,洱海月,與後述之上關花、下關風,合稱大理四景,遂名傳遐邇,譽滿天下。

㈡洱海:洱海素有「高原明珠」之稱,為我國西南高原的唯一大淡水湖,位於大理平原東邊,其四至為:北起洱源縣江尾,南至下關,東接玉案山,西屏點蒼山,計全長四二公里,寬三‧五公里──七‧五公里,周圍長一五○公里,面積為二五二平方公里,最深處為二一公尺;故蓄水量甚大,據說較五百里滇池的蓄水量尤多出百分之四十,且洱海的水源,係來自點蒼山十八溪流、洱源縣之彌苴河、及羅蒔江等所匯入的大量流水,終年不絕,故水源充沛,不虞匱乏;而洱海下游,又有排水河道,運作不止,故湖內儲水清澈,尚無污染,大里人民胥賴此湖水飲用及灌溉田畝,乃為大里所以富庶及不斷發展的重要憑藉,其重要性自不言可喻。我們旅遊者曾乘坐大型客輪,在洱海中從北方上關海上,向南航行至下關大理市的碼頭登岸,費時約四小時,行程約四十公里;航行途中,筆者坐於輪頂前端空闊部位,欣賞海上暨兩岸風光。客輪並曾先後停靠左岸的「南詔風情園」(原為南詔國王避暑勝地),及海中的「小普陀」,讓遊客上岸參觀,筆者偕妻昭惠亦上岸同遊,並攝影留念。迨暮色蒼茫,始達下關登岸,乘車直駛旅館,深覺此「高原明珠」不啻為國家的重寶,宜為國人所珍視。

㈢上關花:據大理府志所載:相傳上關有「十里奇香樹」,高六丈,其質似桂,花大如蓮,每朵十二瓣,香味勝過桂花,年年、月月開,香味散縊於百步之外,因名上關花,但嗣已絕種云云,故筆者前往參觀,已不復得見該花矣!惟白族人氏,喜愛花卉,故普遍栽植,種類繁多,大理下關,到處可見;尤其茶花,奼紫嫣紅,頗為美觀,被譽為「雲南茶花甲天下」,大理即占有四十多個品種,頗富盛名。故今日大理之花,已不限於上關矣!

㈣下關風:據大理縣志所載:由於地面熱氣上升,點蒼山的十八溪澗冷空氣時來填補,而西南方四十里的冷空氣,又流向下關,為東山所阻,不能騰空散逸,故諸空氣於低空旋轉,互相搏擊,乃生狂風,其勢如虎,尤其下關,冷空氣流速甚快,故風勢特別猛烈,人們騎車,甚至步行,均有被風吹倒之例,因而有「下關風」之稱云云。但筆者在下關觀察,並向有關人士查問,據告:在下關西南方,有哀牢山斜列橫亙;而在下關西面,則全部為點蒼山橫列屏障,其山尾部份與哀牢山斜向相對交會,距離甚近,形成兩山間的斜行狹長走廊──即公路通道,故當西南季風吹襲時,即從此狹長走廊貫入,風速因而加快,有時竟成疾風,足以吹倒行人或單車云。經遠觀點蒼與哀牢兩山斜向交會之情景,上述情況似屬有據,惟因時間不足,筆者未能前往該狹長走廊親自觀察,以明究竟,自仍不足全信,誠不無遺憾。甚望讀者諸君,將來有前往下關者,能赴該走廊再探究竟,並公諸本刊,則幸何如之。

㈤崇聖寺三塔:三塔位於大理點蒼山山麓的平地上,東臨洱海,係建於唐朝南詔豐佑年間(約為公元八二三年──八五九年);大塔先建於中央,較小兩塔則嗣建於大塔稍後方的南北兩側,三塔互成鼎足之勢,迄今已逾一千年,仍完好如昔,人們遠在數里之外即可見三塔巍然矗立於大地之上,頗為壯觀,實乃大理古代文化的象徵,頗值吾人的重視。至於崇聖寺的建物,則因地震與兵焚,早已摧毀無存矣!

大塔又名「千尋塔」,高六九‧一三公尺,為十六級密檐式方形磚塔;塔內裝有木骨架,循梯可達頂層(現已封閉)。至於南北兩個小塔,均高四三公尺,為十級密檐式八角形塔,俱不能入塔內參觀。迄至一九七九年,大理當局對三塔進行維修,業已使之恢復明代以前的原貌。三塔之前,復建有寬敞的院落,蔚為當前旅遊參觀的勝地,此觀描述此三塔情景的前賢詩曰:「山外花宮水上樓,彩雲城廓望中收」,「檻前海色連雲碧,雲外朱霞伴鶴飛」云云,即可想見登塔遠眺的壯麗景象,能不令人嚮往。故余亦偕妻昭惠,往遊三塔,並攝影誌念,始欣然而返。

三、麗江

麗江位於大理的北方,筆者自點蒼山第一峰──雲弄峰下最大的村寨──周城,乘專車沿公路經三小時許行程,即到達並無城牆,景色秀麗的麗江。此間居民,以納西族為主,並以東巴文化為特色,筆者抵達後,即首先參觀黑龍潭玉泉公園內的「東巴博物館」,正展覽被譽為「活著象形文字」的東巴文經書真蹟,且有高掛的大型東巴象形文字對聯,表面觀之,幾乎與我國古時的象形文字相似,實則內涵意義,彼此則大異其趣,筆者曾詢問具有專科程度的導遊,伊亦不解該對聯的含義,並告以學校係以漢文教學為主云,足見納西族對東巴文字已普遍不甚瞭解矣。麗江迄今尚保有中國唐宋年間僅存的宮廷音樂──納西洞經古樂,並由年老居民組成樂隊,以古老樂器演奏,售票(人民幣三十元一張)以娛嘉賓。而麗江最著名的景點,則為高聳城郊的玉龍雪山,及風光明媚的雲杉坪,因而使麗江被譽為「東方瑞士」,筆者乃特往此二地遊覽,茲略分述所見:

㈠雲杉坪:為一森林茂盛,蒼翠欲滴的巍然高山,與玉龍雪山遙相對望。吾人經白水河先到山下購票,因人群擁擠,竟排隊一小時許,始購妥搭乘索道(纜車)上山,纜車自山麓升空行經十餘分鐘後,即抵達雲杉坪的山頂,再行經兩旁森林夾道,用木板修墊的一條狹窄小道,約二十分鐘後,到達一片寬廣平坦的草地,四周為茂密的杉木所圍繞,中間平地則有許多當地民族──藏族、彝族及納西族等在跳舞、唱歌、或做其他遊戲活動,展現活潑生氣,相當熱鬧。自此遠望,可見玉龍雪山高聳入雲的積雪山峰,真是「銀光」耀眼,幽靜高潔,幾疑為世外桃源,人間仙境。筆者為欣賞此美景,乃疾步繞行該廣場一匝,為時約二十分鐘,而後再循原道乘纜車下山,繼續另一攀登玉龍雪山之旅。

㈡玉龍雪山:在麗江城西北郊外,即目睹一座拔地而起、巍然矗立、高聳入雲的雄偉高山,此即名聞遐邇的玉龍雪山。此山係北半球最南端的現代冰川,山勢自北向南,由十三座山峰相連排列而成,主峰為扇子陡,海拔高達五、五九六公尺,終年積雪不消;由於年深日久,逐年雪上結冰,而冰上又再凝雪,層層相疊,有增無減,遂形成廣闊的現代冰川,蔚為人們心嚮往之的奇景,但據說從來無人能登上此最高山峰。由於高山氣溫常在攝氏零度以下,天氣嚴寒,故旅遊者須在上山之前,穿好禦寒必需衣物,或更備氧氣面罩,始不致發生意外事端。筆者偕妻昭惠,亦同往遊覽該玉龍雪山,並先在山下商店租用軍用冬天厚重大衣各一件(每件租金人民幣十元)穿上禦寒,另租用氧氣面罩一個(人民幣五十元),以防高山氧氣不足時之需,而後乘坐纜車──玉龍雪山大索道上山,行約四十分鐘,抵達四、七○○公尺高的冰河山區停纜下車,再往上步行十餘分鐘,即看到對面數百公尺外高峻陡斜的主峰上之「萬年冰河」,形成銀白色的很多巨大條狀,頗為壯觀,一開生平未有的眼界,頗感興奮,而深覺不虛此行。而後再乘纜車下山,完成此次愉快之旅。

雲南,可愛的故鄉,筆者探親旅遊歸來,安居台北已行將半年,但仍彷彿在與鄉親同遊話舊,不時聞到故鄉的泥土芳香;真是人親土親,義重情長。祝福故鄉雲南:山川永遠壯麗,同胞幸福安康。

一九九九年十二月一日誌於台北

【本文收錄於《雲南文獻》第29期;民國88年12月25日出版】