讀「鐵證」一書之感觸,及滇軍抗戰史略

作者/胡紹康

「鐵證」一書由江西中共高安市委宣傳部及高安市社會科學界聯合會所編輯,於二○○六年十月十日刊行問市,其中記述滇軍在抗戰期間於江西抗敵之經歷,書中並曾引用在下著述,在下深覺滇軍對抗戰之貢獻,鮮少為國人認知,爰就記憶及查詢所得,為文就該書加以說明、補充。

該書以客觀,公正,詳實的態度,蒐集許多珍貴史料和證據,將日軍在高安地區的暴行及其滔天罪狀,公諸於世。使人民刻骨銘心,永遠不忘這種血海深仇。同時使人民知道,沒有國哪有家,也就是皮之不存毛將焉附的道理,而激發其愛國家愛民族之忠勇精神。

該書內容豐富,文辭流暢,洋洋大觀,是一本三百四十二頁的巨著,在卅三頁上刊登拙著「長沙會戰力挫敵鋒」(詳見後文)的記述。

是役也,我軍死亡六七三人,負傷者千餘人,其中多為卅六團官兵。一個步兵團編制不過三千餘人,以此衡量,傷亡不可謂不重不慘矣! 而我滇軍勇敢擅戰之精神,服從負責之美德,視死如歸之情操,與可歌可泣之表現,誠乃不勝枚舉,殊堪矜式者也。應向鄉長先進輩忠實報導,以期表彰忠烈,引為榮傲,故敢不揣冒昧,不憚獻醜,登載此文也。

是時也,在下擔任卅六團第二營第四連連長。當敵突入我第三營陣地之際,我第二營立即展開逆襲。敵我犬牙相錯,二三營和成一體,與敵作殊死戰。(詳情請看下文,茲不贅述)。當在下得悉三位軍校同期同學,均已陣亡成仁時,不盡悲憤填膺,滾滾珠淚奪眶而出,拋灑胸前溼透衣襟。恨不得將倭寇碎屍萬段,食其肉而寢其皮也。

長沙會戰力挫敵鋒

民國卅年十二月,第三次長沙會戰展開,新三軍守備贛北錦江北岸,東起高安縣東馬形山,亙馬奇嶺至角湖里吳,正面寬約五十公里,一八三師在其左翼,南昌日寇第三四師團(大獲師團),為策應長沙方面作戰,於廿五日向本師(十二師)開始攻擊,並施放毒氣,我賁育將士與之苦戰週旋,廿六、廿七日戰鬥加劇,全師發揮神勇,予敵嚴重打擊。

敵寇鑑於戰況膠著僵持,徒勞無功,乃調整其部署,集中兵力於我卅六團正面,所謂「集中」乃敵寇戰鬥綱要中強調之原則,亦為我國戰爭原則之首要,屬兵力運用之範疇,關於「集中」的高度解釋,好比把雷霆萬鈞之力,濃縮在一個針頭之上,其爆發力是無與倫比的,軍威所加必然無敵不摧,無功不克,然而兵力過度集中於主要方面,次要方面必須講求配套措施,運用之妙,則在為將者之素養與膽識也。

十二月廿八日,天寒地凍四野飛霜,天色微曦,日即對我半圓湯(地名)主要陣地線開始砲擊,隆隆之聲震動荒野,持續約一小時,彈幕逐漸後延,其步兵攻擊前進,極目所見,滿山遍野盡是寇軍,或則東奔西突,或則匐伏躍進,我以旺盛火力阻止敵之前進,敵兵傾巢而出,漫天蓋地而來,蜂湧如蟻,我第三營部份陣地遭敵突破,但官兵各據守原地,與之抗衡,本團第二營為預備隊,營長鄭炎武,早已展開戰線後方,當即發動逆擊,以期殲滅入侵之敵。

半圓湯乃一丘陵地帶,崗巒起伏,阡陌交錯,時值乾旱季節,無礙部隊行動,我二、三兩營混成一體,與頑敵犬牙相錯,互不相讓,一場肉搏大戰在所難免,兩軍蹙兮生死決,白刃交兮碧血濺,只見殺氣橫空煙塵蓋野,行旅為之裹足,鳥獸為之歛跡,戰場上屍骸狼藉,血流成河,枕尸以戰不足為怪,生死傾刻處之泰然,我二營長身負重傷,第七連長楊開龍、第八連長曾憲章、第九連長傅增伊當場陣亡,團指導員馮佩典(玉溪人)腹腔中彈,血流不出,不久間腹脹如鼓,臨死喟然嘆曰:「余甫而立,猶未婚耳。」馮君可謂光榮戰死,飲恨以歿者也,是役我師官兵死亡者六七三人,負傷者千人以上,其中多為卅六團者。

廿九日師長再次親臨督戰,我士氣大振,卒將戰局穩定,迨至元旦全軍反攻,敵向南昌方向敗退,我斃傷敵官兵一六○○餘名,俘獲槍械馬匹、裝備軍刀無算,粉碎日寇打通湘贛公路之企圖。

楊公溪畔弔忠魂

此戰結束後,師長張與仁收集陣亡將士忠骸,於高安縣龍潭鄉楊公溪畔之老虎山,建立國殤公墓,是山也地處交通要道,芳草如茵,綠水長流,兩岸黃沙滾滾,平衍遼闊,青山有幸埋忠骨,獨留青塚向黃沙,洵乃最佳寫照。

其後數月,卅四團由前線回防(時我已調任該團二營副營長),途經公墓,團長殷佩瑜(鶴慶人)上校率全團官兵,以鮮花、素果、香燭冥紙,設奠致祭,凡我與祭者,聞號角之悠揚,莫不哀戚動容,聆祭文之淒切,咸皆黯然神傷,鞭炮聲中一致舉槍敬禮,霎時間頓覺陰雲四合,彷彿是草木含悲,看看壘壘可憐無定河邊骨,猶是雲南家鄉春閨夢裡人,想到古來征戰幾人回,不盡潸然淚下,而朔風野大,紙鳶飛揚,半空中恍惚紫雲如蓋,祭文亦冉冉升空,我親愛的同學同袍及生死與共戰友的英靈,好像隱約可見,令人屏息肅穆祝禱者久之。

墓志銘陸軍新編第三軍第十二師第三次長沙會戰陣亡烈士永垂不朽!

日軍佔據武漢、南昌、廣州後,恒思打通粵漢鐵路,以達其由北京至廣州縱貫南北之目的。民國三十年十二月長沙會戰展開,南昌日軍向我發動攻擊,本師健兒咸抱必死決心,在蓮花山、米峰等地與敵周旋,前仆後繼、勢不兩立,鏖戰十晝夜,斃敵大隊長以下兩千餘人,使不能與湘北方面之敵軍會合,造成空前大捷。是役我官兵殉國者673人,即今纍纍在墓者也。

嗚呼!誰無父母、誰無妻子,諸烈士為國捐軀,利國利群、忠勇壯烈,直可驚天地而泣鬼神,與仁忝膺師長,豈能任諸君豐功偉績湮沒而不彰也,爰聚葬於龍潭橋畔老虎山之陽,以資後世景仰耳,是序。

銘 曰

懿歟烈士,氣薄穹蒼,疾波龍潭,殺伐用張。

未飲黃龍,赍志以亡,匡山贛水,萬古流芳。

兼師長張與仁

副師長蔣文光

中華民國三十一年三月敬立

抗戰滇軍概述

民國廿六年抗日戰爭爆發。雲南承諾出兵十萬, 共赴國難。第一批六十軍, 下轄一八二、一八三、一八四等三個師。由盧漢將軍率領,參加魯南台兒莊會戰,創下輝煌戰果,為滇軍打開知名度。公認係驍勇絕倫戰力堅強的勁旅。以龍驤虎賁之姿態,享譽中外。

第二批五十八軍,下轄新編第十、十一、十二等三個師,由孫渡將軍率領,從乾海子出發,沿京滇公路前進。穿越貴州全省,邁步進入湖南。一路上櫛風沐雨,跋山涉水,步行六十八天,行程三千五百公里,而抵達長沙。部隊屬重裝步兵,個人背負裝備重達廿餘公斤,相當辛苦。此舉固可鍛鍊體力與耐力,但對戰鬥殊為不便。綜觀現代作戰,凡非戰鬥必要之裝備,概由後方行李輸送,以增強士兵之機動與作戰能力。良以時空背景不同,此事聊供參考而已。

第一集團軍與新編第三軍誕生

滇省兩軍,於民國廿七年孟冬,在鄂東陽新地區會合。中央乃調整戰鬥序列,於六十軍內抽出一八四師,於五十八軍內抽出新編十二師,合組為新編第三軍(按雲南另有第三軍,在山西中條山抗日,本文從略)。由張沖任軍長,同時成立卅軍團部,由盧漢任司令。武漢會戰後,將卅軍團提升為第一集團軍,仍由盧漢任總司令。

其後一八二師及一八四師相繼回滇,在雲南重組六十軍,另以三個暫編師編為九三軍,於是第一集團軍又開始運作。而將留置於江西之集團軍總部,降格為副總部,由高蔭槐任副總司令,然而亙抗戰全期,副總部未被授權指揮作戰,亦無行政及人事權責,形成虛設單位,類此罕見的指揮系統,居然產生在雲南部隊,豈非異數耶!直到勝利結束,副總部始遭裁撤。

武漢會戰

武漢三鎮位居要衝,是極為重要的樞紐,日軍亟欲奪取此戰略目標。乃於廿七年十一月挑起會戰,聯合其海陸空三軍,挾其精良之裝備向我攻擊,我軍前仆後繼,與之喋血鏖戰。不幸要地終陷敵手。直到日本投降,才得宇甸重光,再見天日。

我卅軍團初嘗敗績。乃轉進至湖南瀏陽地區補充整理,而我新編十二師,傷亡超過三千多人。該師幹部奉命返回雲南接取新兵,再次重上征途,不過這次是輕裝出發,士兵們輕鬆多矣,至湖南醴陵領取軍械,始裝備成軍。

新編第三軍

該軍於鄂東成立,下轄新編十二師及一八四師。武漢會戰後,一八四師奉令返滇,改以一八三師編成。旋因新十二師回滇接兵,兩師遂成分離狀態,未能發揮統合戰力,直至二次長沙會戰前夕,始會師贛北,擔任區域守備工作,新十二師右自贛江起,沿錦江南岸至高安縣城止,一八三師則負責錦江北岸。兩師均面對據守南昌之敵,以高安為軸,形成守勢鉤形。

敵我之間,存在著相當廣闊的真空地帶。但戰鬥並不寂寞。掃蕩戰、反掃蕩戰、威力搜索、奇襲突擊、欺敵佯攻等,不分晝夜,此起彼落,幾無寧日。而羅家渡之固守,石頭崗之奪取,戰況十分激烈,雙方犧牲慘重,是令人難忘者也。

新十二師接取新兵,於江西宜豐整訓。第一次長沙會戰緊急之際,奉命開赴黃花市附近構工佈防,以防日軍之迂迴側擊,未幾我軍大勝,敵寇倉皇撤退。新十二師未實際參與戰鬥,頗為遺憾耳。旋即揮師北上,協同五十八軍於湘鄂邊境,阻止敵之擴張。加入九岺會戰,建立殊勛。其中卅六團堅守虎岩,浴血苦戰,屹立不搖,深受各方嘉評。

第五十八軍

前述曾參加武漢會戰及鄂南防守外,歷次長沙會戰俱皆投入,第九戰區重大戰役無不與焉。東擋西殺馬不停蹄,南奔北馳日以繼夜,奮鬥犧牲立下汗馬功勞,戰績彪炳,使滇軍揚眉吐氣,凡我袍澤莫不欽佩崇敬也。

勝利後,擴增為第十一兵團,庚續展開勘亂工作,隸屬華中剿總,斯時兵荒馬亂狼煙四起,百姓哀鴻遍野怨聲載道。我軍士氣日漸低落,戰況發展轉趨不利。五十八軍且戰且走,沿粵漢鐵路而湘桂鐵路,而桂越邊境。進入越南被安置於富國島,然其部隊成員,大多星散消失於湘桂境內,所餘者寥寥無多矣。

反觀六十軍及九十三軍,於東北附共,拯救了數萬官兵生命,雖說違反軍人不准投降之戒律,但大局已無法挽回,實不忍亦不宜加以苛責也。

在下所述雲南軍隊概況,由於官卑職小,接觸不多,復因材疏學淺,能力不逮,管窺之見難以概全,隕越錯誤在所難免,敬請鄉長先進、專家學者賜予寬宥,並祈指正為禱。

十萬鐵騎,是三迤健兒,也是雲南精英,從軍報國轉戰千里,試問有幾人能榮歸故里?走筆至此,不禁感慨萬千,爰綴數語緬懷忠藎,藉申下忱耳。

從軍報國兮離鄉別境

南征北討兮永無寧息

壯志凌雲兮視死如歸

埋骨何所兮衰草槁泥

老母倚門兮望斷肝腸

妻子何堪兮獨守空房

魂遊異鄉兮飄渺無定

落葉飄飛兮歸根其難

孝女尋親記

楊選崑女士是陣亡烈士楊開龍連長的女兒,母親尚在懷孕期間,楊即踏上征途,從此一去不返,女士未曾見過父親,只看過供在堂上相片,她時時刻刻非常孺慕父親。女士成年出閣,相繼育有一男二女,個個是蘭桂騰芳出類拔萃的精英後代,伊完成學業即為人師表,培桃李、育芝蘭,為國家作育幾許英才。隨年歲之增長,著手蒐尋資料,留意觀察報章雜誌,有時到圖書館摸索,對尊翁的下落,數十年如一日,她從不鬆懈,更不會放棄,直到教席退休,已屆耳順之年,仍然一無所獲,沒有絲毫進展。

國共鬩牆兩岸封閉互不往來,其後情勢緩和,得以開放探親,相互展開交流。在下於黃埔月刊,發表奉高戰役一文,提及楊開龍連長陣亡,我軍死亡六七三人,於老虎山設置國殤公墓等。

女士得悉此訊,猶以為是坊間野史,弗敢完全置信。為慎重起見,乃親造在下普洱家鄉查訪,請求當地台辦與統戰指導協助。旋於昆明訪問至親好友,及軍校十一期同學。根據所得資料綜合判斷,認為可信度相當高,於是屏擋行李,率同愛子殷亦堅,不辭辛勞,千里迢迢前往高安看個究竟。

比抵該地,果然有老虎山存在,也有國殤公墓出現,且奇蹟般獲得其尊翁墓碑,於是水落石出,真相大白,數十年追求目標,終於達成。父子心情真是悲喜交集,難以形容,一時淚如泉湧,涕泗滂沱,接下來是匍匐跪拜,馨香禱祝等禮數,勿待在下置喙者也。

女士返滇寫過幾篇文章,將尋親經過公諸於世,引起社會注意,一致公認是最值得尊敬的「孝女」。孔子說:「大孝終身慕父母」。女士當之無愧。窃以我歷代先皇,都以孝治天下,足見中國是崇善孝道的國家。孝經開宗明義說:「夫孝者,天之經也,地之義也」。天經地義,謂理所當然,無可非議也。楊女士是標準的模範孝女,大家應向她虛心的學習。

女士向相知親友暨有關方面表示在下刊登之「奉高戰役」一文,無論人事時地物,記載相當真實,可信度極高,是一篇有價值且具權威性的抗戰史實,使在下受寵若驚不勝惶悚,自份魯鈍駑駘,匏絮庸劣,荷蒙過份獎腋,也使我無地自容、慚感交併。

女士長子是著名藥商,營業鼎盛。兩位愛媛婚姻美滿,均覓得政治經濟乘龍快婿,享受豐厚待遇及優裕生活。兄妹三人承傳優良之孝道家風,事母至孝,晨昏定省,殷勤有恆,甘旨敬奉,弗敢稍懈。而且一切事物均百依百順,使女士無憂無慮,心胸舒暢,笑口常開,過著美好燦爛的桑榆晚景。

這種絢麗的人生,絕非來自偶然,而是有因有果。由於女士對尊翁的孝行,使兒女耳濡目染,自然習以為常,也可說是善有善報的結果,所以說「教孝」,最重要的是「身教」,如果自己不能事親,而要求子女向自己盡孝,是緣木求魚不可得也,豈可不察乎?

女士亟力推動重建老虎山公墓,向各方聯繫呼籲。在下以為滇軍抗戰,在魯南及湘鄂贛三省,拋頭顱灑熱血,犧牲慘重,卻未留下任何痕跡,如能保留老虎山公墓,差能彌補此項缺失。故函呈雲南省黃埔同學會,呈請省政府,轉請江西省政府,提高層次早日著手興建。

後 記

拙著長沙會戰力挫敵鋒一文,引起楊選昆女士注意,躬身前往江西高安尋親,果在文中所述老虎山找到奉高戰役陣亡烈士公墓,足以視為滇軍抗日之鐵證。

復承楊女士將拙著提請江西高安有關當局參考,蒙認為所述內容誠實可信,而將之採納為「鐵証」巨著之篇幅。,在下深感榮幸,並致萬分謝忱。

亙抗戰八年,在下均置身沙場,對滇軍英勇血戰之史績,經常縈迴腦際,未嘗須臾或忘,惜當年參戰軍民,多已日漸凋零。為促請社會關注,乃將抗戰滇軍起源、組織及重大戰役,作一概括而簡明之陳述,提供一個完整之印象,而就教於方家學者及國人。

自忖內容博雜而曲折,難免有狗尾續貂之譏。而聯珠綴玉,誠恐有滄海遺失之憾耳。

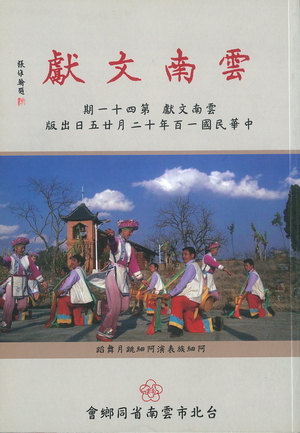

【本文收錄於《雲南文獻》第41期;民國100年12月25日出版】