鎮雄風俗誌

作者/熊光勛

一、採青

「採青」在家鄉鎮雄十分盛行,是元宵節晚上孩子們的餘興節目。

正月十五鬧元宵,鬧到三更半夜猶未盡興,把目標轉移到菜園子,不過,不是光明正大,必須摸黑到園內偷點新鮮蔬菜,所以管它叫「偷青」。

「偷青」是一種鄉風土俗,有的人家的菜園,為預防「偷青」事件,就在菜畦上澆了些糞便,可是也有的人家,為了睦鄰,總是睜眼閉眼,因為這是孩子們難得的節日,只要菜園子沒遭到嚴重破壞和損害,又何必掃娃兒們的與呢!

但是關於「偷」這個字眼用於作樂,對於進步文明是一種諷刺,只能點到為止。

不知是鄧一朝代所立下的規矩,流傳下來,成了少數頑皮小傢伙們的專利,大人是不許作與的,被抓到照樣要負賠償責任。正因為如此,在吃飽覺盛的晚餐,嚥足糖菓,點起燈籠到處野,甚至要跑上幾里路。

每到冬天,大地光禿禿尸片蕭瑟,唯有得天獨厚的菜園子,耐寒的黃芽白,不畏永霜的老臘菜,仍傲然挺拔在風雪中,臨要同家,一時心血來潮,一窩蜂湧進菜園,有的摘蔥,有的扯蒜,有的拔蘿蔔,你推我撞,擠倒了籬笆,踩平了菜畦,忽聽「汪汪」兩聲犬吠,大夥驚惶失措在歸途奔跑……。

二、兒時祭祖趣事

我去年春天散步郊外,發現滿山人潮,一時好奇,走去看個清楚,他們在墓前擺滿雞鴨魚肉和果酒,一個個臉上堆滿著哀思,我才想到那天是清明節。

但由於離開家鄉太久,真是粗心大意,速祭砠大事也忘了,真是愧對祖先。

我想在今年清明彈補內心的愧疚,可是遠隔千山萬水,不能親自到祖先攻上掃墓,只好將家鄉祭祖的習俗寫出來,以遙寄我內心無言的哀思。

眾所週知,清明是我國歷代相傳已久的傳統節日,民間藉以慎忠追遠,永揚孝思。

先總統 蔣公仙逝之後,復於民國六十四年,經政府明定為國定紀念日(民族掃墓節)意義更重大。

在我的家鄉,對民族傳統習俗十分重視,過清明一大早就提著豐盛的祭品,到郊外祭祖。

掃墓,俗話上坟,先將坟墓四週雜草除去,在坟上酒下些錢紙,再用細竹竿掛上皮紙製的「坟飄」拌在攻上,一件坟飄代表一房人,坟上捭滿攻飄,象徵蘭挂藤芳,老遠望去,滿山旗海,使民族傳統習俗大放異彩。

長輩在攻臺上擺好祭品,分別一一哄晚輩前來跪拜,必恭必敬站立在坟前,極盡哀思,嚴肅端正,兩手分開,俯伏地上,三起三跪,頭額也要與地面接觸,以示虔誠。

不分男女老幼拜完祖先以後,在草坪上廣地而坐,共進野餐,閒話家常,交換意見,情感溝通,無話不談,長輩邊吃邊談祖先傳家的故事給晚輩聽,如同給他們上了最珍貴的一課。但在進餐之前?打一碗水,放少許飯菜,燒少許錢紙,把水飯潑在地上,讓孤魂野鬼分享,這種儀式,叫「潑水飯」。

我們今天生活在寶島,社會進步繁榮,民生樂業,社會結構已由農業進入工業社會組織,由一個整體的大家庭,分散為若干個體的小家庭,然而藉著清明祭祖又聚合為大家庭,這一年一度的認祖歸宗,感情上的交流,意見上的溝通,不僅有保留傳統習俗的精神,亦有其時代意義,並不致影響大家庭與小家庭之間無法並存的州代溝」實在難得。

惟情明祭祖習俗,已成如煙往事,現在回憶起來,猶歷歷在目,但童年與歲月俱逝,何處追尋。

三、閒話「潑水飯」

在滇東各地,過中元除了正式祭拜祖先,此外還有個阱做「潑水飯」的小節目,因為故鄉的人一致以為中元純屬「祭鬼」的節日,那麼,有直系親屬的鬼魂,當然可以回自己的家,享受後代子孫的祭拜,但那些沒有後代的呢!他(她)們都是無家可歸的「孤魂野鬼」,所以中元節晚上,燒錢化紙,擺上三牲九禮祭拜祖先以後,不禁想到無主孤魂,在陰曹地府受罪,到陽間無人祭拜,於是到荒郊野祭,不過「潑水飯」祭的非直系親屬,犒償「孤魂野鬼」不必三牲九禮,只要在野外焚香秉燭燒些散紙,然後潑一碗水飯就仁盡意至了。

回想兒時在雲南鎮雄老家過中元,當黑夜來臨之後,荒野裏到處燭光明滅,香煙繚繞,把陰風慘慘的夜裏,點綴得魔影幢幢,以加深吾鄉人對我國固有傳統節日的重視。

「潑水飯」大多由近而遠,一直順著路邊燒香點燭燒紙,一邊燒,口中還不停小小聲的喊:「無主的孤魂,快來領償啊!」好像在冥冥中,真有「鬼」似的。這時候卻有些膽大妄為的青年惡作劇;躲在暗處,故意學鬼啡嚇那些膽小的寡婦,拿走刀頭(當祭品的肉)無所謂,嚇得人家花容失色,喊爹阱娘,過於荒唐。

開玩笑,可曾想到會給予他人心理上頻感無限的痛苦。

在民風極為保守的老家,尤其那些年輕守寡的女性,一年內不得改嫁,不管她們祭拜丈夫以好,犒償孤魂也罷,都是盡盼「心意」而已,以上的行為,充分表露了我中華婦女高尚的情操,因為她們不但情深義重,而且惠及枯髏,這正是目前進步的社會,一般婦女們所沒有的美德。

──於竹東榮院

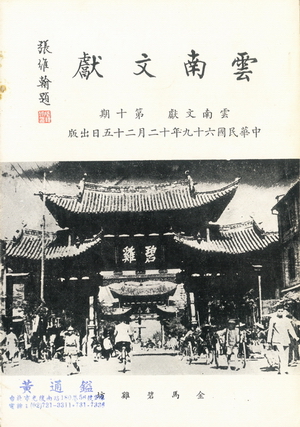

【本文收錄於《雲南文獻》第10期;民國69年12月25日出版】