雲南起義與護國軍三傑

作者/李宗黃

司馬遷云:「世必有非常之人,然後有非常之事業,有非常之事業,然後可以立非常之功」雲南起義,再造共和,為非常之事業,必有非常之英雄豪傑支柱其間,方能演出驚天動地的大事業,茲申論之:

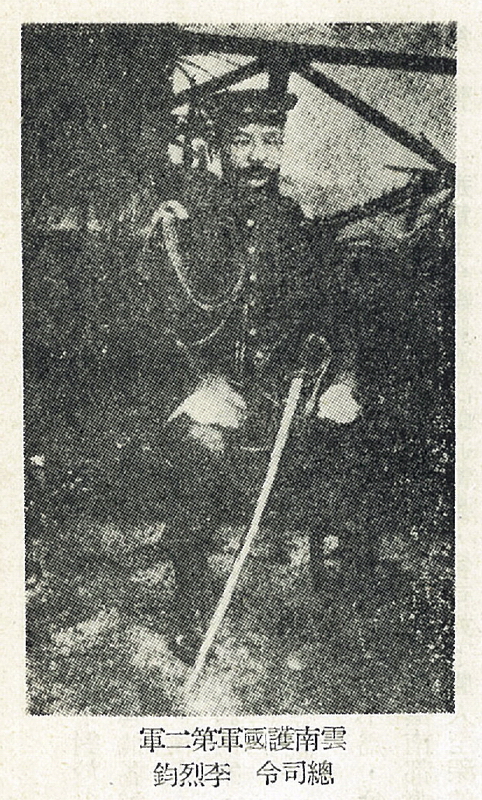

一、護國三傑‧唐與蔡李

當李烈鈞先生,於民國四年十二月十五日,蔡鍔先生於十九日抵達昆明,趕上了雲南首義前夕第四次會議,然後便與雲南將校歃血為盟,誓討袁賊。雲南首義主要人物,自以唐繼堯、蔡鍔、李烈鈞、羅佩金、黃毓成、殷承瓛、趙又新、顧品珍等最具威望,克享盛名。其中尤以唐、蔡、李三位為天下物望之所歸。唐繼堯氣度恢宏、深沉堅毅;蔡鍔智勇雙全,嫻於韜略;李烈鈞則才氣縱橫,驍勇善戰。因此時人乃有「護國軍三傑」之稱。

三傑俱為日本士官同學,又曾共事多年,一般的有澄清天下之大志,於是獻身革命,同為辛亥開國元勳。當年三傑戮力同心,共舉義旗,實在是民國史上的一段佳話,宜乎千秋萬世,長傳人間。當出師計劃、都督府組織條例、各總司令部服務規則等訂定時,會議席上,即會有人建議建立臨時元帥府,推唐繼堯任臨時元帥,並且召集省議會,作為未來的臨時總統、臨時國會之雛型,奠立臨時政府的基礎,以與北京袁政府相對抗。當待,唐繼堯不以為然,獨排眾議,他說:

「雲南首義在求實力以倒袁,不在以空名而嚇袁!對於各省,則在以大義激發,而不在以崇稱號召。如今遽設臨時元帥名號,固不論袁賊老奸巨猾,不為所搖,即其他各省欲表同情於我者,恐皆將以地醜德齊,不甘受制,從而灰其嚮義之心,而聽我孤軍與袁賊戰,則大事敗矣。依堯之意,將軍巡按使名義,自應廢除(因為那是袁世凱委任的)。而臨時元帥名號,亦未可採用。不如比照民國前案,仍稱都督,以為一省之統治機關,較覺妥善……」。

二、蔡鍔先生‧熱淚盈眶

唐繼堯都督以大局為重,不計名位,薄大元帥而不為,曾經獲得在場人士,一致讚揚。於是,便由雲南公民趙務(國會議員)等人的名義,通電各省,舉唐繼堯為雲南都督。這便是雲南脫離北京新華宮羈絆,宣告獨立自主的第一聲。在那篇至今幾將湮沒的通電裏,會有如下感人至深的警句:

「唐公與民國共存亡,吾滇千七百餘萬人,誓與唐公共生死!此為吾滇真確民意,不容元惡假借……」

當時,又有人提議設立元帥府,舉唐為元帥,唐仍照上述理由竭力剖白,會場上歡聲雷動,有不少人被感動熱淚沾襟,泣不成聲。而唐繼堯將軍他還在謙讓不遑的說:

當時,又有人提議設立元帥府,舉唐為元帥,唐仍照上述理由竭力剖白,會場上歡聲雷動,有不少人被感動熱淚沾襟,泣不成聲。而唐繼堯將軍他還在謙讓不遑的說:

「本人前曾率師出征,略有經驗,此次討逆,尤願躬赴前敵,身先士卒。松坡先生辛亥舉義,功在雲南,今應約遠道來滇,共同首難,盛情可敬可感,雲南都督一席,理應推請松坡先生承擔」。

蔡松坡先生聽了,馬上就站起來說:

「雲南誠然是兄弟舊遊之地,可是近兩年來,在北京頗覺清閑,此次正想利用出征的機會,鍛鍊身體。而且蓂賡先生是現任將軍,理應推為都督,坐鎮滇中,以資策劃全局」。

於是,唐繼堯力辭不巳,蔡松坡謙讓再四,雙方禮讓,相持不下,使與會人士左右兩難,莫所適從。最後,蔡松坡熱淚盈眶,用激動的語調,這麼樣的說了:

「雲南首義,確實是孤軍犯險,唯一的求勝之道,厥在引起全國的同情,得道者昌,蘄求多助。蓂賡先生身為封疆大吏,他若率師出征,唯恐不但不能獲致預期的效果,反而予人以啟釁侵略之嫌,往歲援川已有疵議,今再出禹,必為袁賊挑撥反間。至於對內而言,則蓂賡先生主滇巳久,軍民擁戴,願為效死,實亦不宜紛更,弄不好動搖了根本,那才叫得不償失哩!」

蔡松坡的這一席慷慨陳詞,使與會人士無不頷首贊可,欣然接受。即速唐繼堯將軍也唯有姑從眾意,不再堅持,所以當時約法三章:

一、不論軍制、軍令、凡涉總攬之事,祇以雪南都督府名義行之。

二、蔡、李二總司令改為聘任,來往文書,得用諮函。

三、對外文告,唐、蔡、李三人共同署名,所傳佈之往來文電,露佈全國之檄文,則唐、蔡、李、任(可澄)、劉(顯世)、戴(戡)共同列名。

三、烈鈞先生‧義正詞嚴

唐繼堯將軍的夠朋友、重交情,謙光和德,屈己從人,即此一事,已可見其大概。當年護國軍三傑公忠體國,雍容揖讓之風,不僅堪稱當代豪傑、軍人楷模,如今同想,他們所表現的胸襟磊落,心地光明,即令古今中外,亦罕見其儔!我時常說,惟、蔡李不能見唐之偉大,非唐不能成蔡、李之豐功。

我為什麼要這樣說?因為,護國軍興,民國再造,後竟有人貪天之功,以為己力,教科書上只看見蔡鍔在雲南起義,逾半世紀之久,既無李烈鈞之名,連領導起義之唐繼堯,亦毫無踪影,令人萬分不平,曾有人問李烈鈞先生:

「當年雲南首義,究竟是唐主動?蔡主動?還是先生你主動?」(謂李主動,是因為李烈鈞先生早蔡松坡先生四日抵達昆明)。

李烈鈞先生的同答,義正詞嚴,極為誠懇,他說:

「幹大事的,恥言功利,不過是非真假,不可不明。當年雲南首義,如果不是唐先生主動,他就不會讓我和松坡應約進雲南去。即使我們貿貿然的闖進去了,他也可以把我們縛而囚之,獻給袁逆。唐先生祇要肯於這麼做,他立將發大財、做大官(當時袁世凱的懸賞高達三百萬)、封親王,所以我必須在此強調,設若當時唐先生不是早下決心,預有準備,我和松坡到達昆明前後僅只一週之間,馬上就能大軍陸續進發,草檄討袁,佈露天下,那怕是演一齣戲也嫌急促,居然還會是真刀真鎗的幹起來哩?世間沒有這種容易事,所以我說即使再蠢的人,也能把當時情景判斷得清楚明白。雲南首義這一件大事,當然該以唐先生為主動、居首功、我和松坡,不過是遠道赴約,適逢其會。承蒙唐先生不棄,讓我們幫他共襄義舉,認真要在民國的功勞簿記一筆,那麼,就該數唐先生居第一,松坡次之,至於我哩確實是毫無功績之可言。」

這種心胸、這種氣節、如聞其聲、如見其人、足為千古「功成不居」者之楷模。

四、誓共生死‧義成大功

我們生存在現代的人,對于留傳後代的歷史事實,有保證的義務,去年教科書歪曲事實,業已大體改正,然必須肯定,事實就是事實,要把他一字不差的忠忠實實的記錄下來。勉得後世子孫再鑄成大錯。風雨如晦,來軫方猷,幸當年赴義之初,三傑誓共生死,相得益彰,這才獲得了討袁護國之役的最後勝利。我敢於說:護國三傑正以其通力合作,才能導致驚天動地的大成功。

【本文收錄於《雲南文獻》第四期;民國63年12月25日出版】