悼念「一代報人」陸鏗

享有「一代報人」盛譽的陸鏗(大聲)老大哥,於二○○八年六月二十一日在美國舊金山病逝,享年八十九歲。年屆九旬,已屬高壽,但對天性樂觀又熱愛生命的陸大哥來說,一定會感到「人生苦短」,他沒有活夠。對熟知他的朋友們來說,也會感到他沒有活夠。他一生多苦難,但卻多采多姿。得知他的噩耗,為之悲愴懷念不已!

陸鏗大哥自己常說:他八十餘載的一生,衹做過兩件事:一件是搞新聞,另一件是坐牢。

其實,這兩件事並不難搞,和他一樣擁有這兩項經歷的人,所在多有,難得的是:他在這兩個並不算希罕的領域中,卻都搞得如此與眾不同,如此出類拔萃,這就是陸鏗之所以為陸鏗了!

「新聞」,在許多人看來,是一種職業;但對陸鏗來說,新聞卻是他一生的「志業」。

早在一九三九年對日抗戰期間,二十歲的陸鏗原在家鄉雲南省保山縣中學當老師,他因受到當時〈大公報〉名記者蕭乾到保山採訪當地民眾抗日活動時所表現的工作精神之感召,決心辭掉教職,離家遠赴四川重慶,考上了中央政治學校(現在台灣復校的國立政治大學的前身)新聞事業專修班,邁開了他漫長的新聞專業生涯的第一步。

此後六十多年的歲月裡,除了坐牢的廿二、三年之外,他沒有一天脫離過新聞工作崗位。數十年來,他的足跡,遍及中國大陸各地,「二戰」期間曾在歐洲、北非戰場採訪,晚年活躍於台海兩岸三地及美國。儘管在不同時段中,他置身在不同國家或不同地區,但他的工作始終只有一個──新聞,或是做新聞採訪,或是辦報,或是辦新聞性雜誌。他曾談到當年他被中共關在昆明監獄的時候,一次,已被獄卒「叫號」將被處決的前夕,他睡在床上,久久不能入睡,不是怕死,而是腦子裡一直在考慮自己被處決後第二天報紙上的新聞該如何標題?想到半夜,他認為最適當的標題應是;「萬人爭看殺陸鏗」,標題想好,他才安然入睡。結果,因獄卒叫錯了號碼,(他的囚號是四○六,死囚的囚號是四○九,獄卒把號碼看倒了,幾乎錯殺了他。)後來他每談及這段「趣事」時,總不免自嘆:「我真是一個新聞痴,痴迷到無可救藥的地步了…」

至於他的坐牢,毋庸贅言,當然將他的新聞有關。因搞新聞而坐牢的人,在我們這一行中,確也所在多有,但他之坐牢,卻大有與眾不同之處。在「國共內戰」的這些年中間,曾是國民黨員的陸鏗,(早年的中央政治學校是國民黨辦的「黨校」,所有學生在入學時都必須加入國民黨),卻被國民黨政府於一九四九年在廣州封掉了他所辦的報紙〈天地新聞〉,並把他打入監牢。可是,就在同年冬天,大陸河山變色,他本已逃到了日本準備辦報,卻因返回昆明安頓家小,即被中共逮捕,打下監牢,關了二十二年。

陸鏗搞新聞,坐過國民黨的牢,也坐過共產黨的牢,他常以此來標榜他對「新聞」的立場及態度:他搞新聞,不偏不倚,追求真實;當年他訪問中共中央總書記胡耀邦,自我介紹是一個「獨立的報人」,這應該是他給自己的「定位」。

中共在關他二十二年之後,於一九七八年釋放他出境,此時,他已經六十歲,人生高峰已過,大家以為他不可能再有什麼大作為了,沒想到他寶刀未老,到香港不久,即創辦了「百姓」半月刊雜誌,並於一九八五年三月間,獲准獨家專訪中共最高領導人──中央總書記胡耀邦,暢談了兩個小時,內容精彩紮實,〈訪問記〉發表在「百姓」雜誌上,轟動一時,受到國際間的極大重視。早年曾被陸鏗奉為偶像的〈大公報〉名記者蕭乾,在北京看過陸鏗專訪胡耀邦的〈訪問記〉 後,大加讚揚,稱之為新聞採訪方面的「經典之作」。

我和陸鏗大哥頗有淵源,我們是同行,而且是中央政治學校及國立政治大學的前後期同學,又在中央日報先後同事,我久仰他,但我們相逢相識卻很晚,直到一九七八年他獲中共釋放到海外,我們才在日本首次相見。最近這二十年來,他活躍於台海兩岸三地及美國,我和他之間,不時也有些互動,他愈老愈勇,幹勁十足,我比他年輕四、五歲,卻每每感到精神體力遠不及他。最後的一次在台北相聚,是二○○四年九月間,他最後的一本著作〈大記者三章──記者的精神與作為〉出版的發表會上,他親自主持,我應邀參加,並經他指名為第一個發言者,他那天聲如洪鐘,精神抖擻,大家都對他老當益壯的身心感到高興,不料,此後不久即聽說他得了失智症,回舊金山治療休養。老年失智,幾乎是不治之症,陸大哥晚年幸而有崔蓉芝女士照顧他,據舊金山傳來消息,他走得十分安詳平穩,臨終時仍念念不忘要趕去某處某處採訪新聞。這位「新聞痴」,果真和他的病體一樣,無可救藥而同歸於盡!

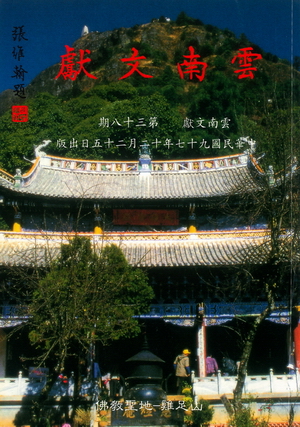

【本文收錄於《雲南文獻》第38期;民國97年12月25日出版】