雲南護國起義八十四週年感言

作者/簡漢生

雲南起義在中國近代史上佔有重要地位。蓋國父孫中山先生領導革命,推翻滿清帝制後,當時在南京成立中華民國臨時政府,中山先生被推為大總統,並於民元三月頒布臨時約法,訂定國體為內閣制。後在客觀環境改變下,袁世凱攫取總統之位,廢止臨時約法,獨攬大權,進而僭行稱帝。雲南唐繼堯將軍首先發難起義護國,組織護國軍於民國四年十二月二十五日興兵討袁。各省亦紛紛響應,贊助共和。終在民國五年三月袁氏被迫撤銷帝制,不久即憤志而死。

袁氏死後由副總統黎元洪繼任總統,下令恢復舊約法,國會參眾兩院重開於北京。翌年六月安徽督軍張勳進京威脅黎解散國會,七月張勳擁清廢帝在京復辟。當時各省均通電擁護約法,張勳雖失敗,但國會未恢復。國會議員發表宣言,在廣州開非常會議,成立軍政府,選舉 中山先生為陸海軍大元帥,宣誓勘定內亂,恢復約法,於是成為南北兩政府分治對峙之局。

民國十五年軍政府蔣總司令中正興師北上,於十七年六月北伐成功,中國始行統一。民國二十六年七月日寇出兵侵略我國,經八年抗戰,日寇投降,緊接中共變亂,國民政府遷台,中國又成為大陸與台灣分治之局,迄今已歷五十載。

歷史上天下大勢分久必合,民國四年雲南起義是為維持民主共和,國家統一。如今海峽兩岸分治半世紀,吾人應認識目前首要的問題莫過於如何使台海兩岸的中國能早日在維護中華民國國體及台澎金馬地區二千二百萬人民的權益及福址的前提下和平統一。

緬懷先烈先賢以我省為誓師之根據地,護國保民,精神值得我們後輩效法,其共勉之。

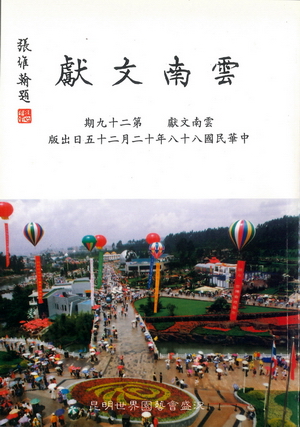

【本文收錄於《雲南文獻》第29期;民國88年12月25日出版】