雲南同鄉會參訪靈鷲山無生道場「上心下道法師」

南亞技術學院 李開和

參訪初始

今年三月李淑英女史開畫展時,開幕當天上午我特地從中壢趕至台北國軍文藝活動中心參觀,閒談中向雲南同鄉會馬總幹事崇寬提及心道法師的事蹟,馬總幹事指示要我負責聯繫參訪事誼。開始我電話請教鄉親楊安全兄,得知靈鷲山之電話及聯絡人性月法師(心道法師秘書),經性月法師告知,師傅在國外,只有五月十七日才有空,當即與她敲定這一天前往,當時預定簡理事長漢生等十八個人,自備車輛四部,不料快要成行前兩週,台灣地區SARS流行,坊間聞煞色變,加之靈鷲山被媒體誤導一僧尼疑染SARS,封山十日,因此十七日的行程只好作罷。六月初疫情減緩,各項防煞措施漸漸解除,社會上慢慢恢復原有活動秩序,馬總幹事要我再度與靈鷲山聯繫,與性月法師商定為六月二十一日,這次人數增為三十人,必須以遊覽車前往,當即定妥中壢宏國交通公司車輛乙台。

台北悅賓樓前集合

六月二十一日上午九時,我們這群帶著虔敬和濃烈的鄉情(三十位雲南鄉親)在理事長簡漢生率領下於悅賓樓前集合,親點人數後隨即登上由中壢前來的大型遊覽車,大家帶著既興奮又響往的心情直奔靈鷲山而去,鄉親們在前往靈鷲山的車上聽取了會長簡單的致詞及承辦人報告了這次活動的意義以及當天行程。沿途在熱心鄉親信輪旅行社總經理趙書華先生風趣幽默的將有關景點和大陸湖南、湖北、江西名勝詩詞歌賦介紹導引下:

岳陽樓

昔聞洞庭水,今上岳陽樓。

吳楚東南坼,乾坤日夜浮。

親朋無一字,老病有孤舟!

戎馬關山北,憑軒涕泗流!

黃鶴樓

昔人已乘黃鶴去,此地空餘黃鶴樓。

黃鶴一去不復追,白雲千載空悠悠。

晴川歷歷漢陽樹,芳草萋萋鸚鵡洲。

日暮鄉關何處是,煙波江上使人愁。

滕王閣

滕王高閣臨江渚,佩玉嗚鸞罷歌舞。

畫棟朝飛南浦雲,朱簾暮捲西山雨。

閒雲潭影日悠悠,物換星移畿度秋。

閣中帝子今何在?檻外長江空自流。

激起了每人心曠神怡的快樂前行。特別是鄉親楊安全兄、春枝兄回憶與心道法師的一些童年往事(心道年僅十歲即俱慧根及一九六一年隨軍來台的一些趣味往事)。更增加了大夥兒對心道法師的瞭解,在時空交叉中增強了對大師的崇敬響往,在奔往靈鷲山沿途上,我們觀賞到東北角海岸優美景緻明媚風光和台灣之美。

靈鷲山之傳說

靈鷲山原名為「鷹仔山」或「鳥嘴山」。前者是山上有很多老鷹出沒,後者則緣於山上許多尖如鳥嘴的巖石。那時早有前山的拱南宮,以及山下靠海邊的聖山寺兩座寺廟。聖山寺的寺產所有人是吳姓,後來吳先生慨然將這原廟捐獻給心道法師管理,唯一條件是不能更改「聖山寺」的寺名,從一九八三年初建靈鷲山開始,聖山寺遂成為靈鷲山在福隆當地的分院。

當時心道法師來到鷹仔山,聽到很多傳說。現在只要是住在沿海附近一帶七十歲以上的老人家,談起昔年目睹此山的種種異狀,彷彿歷歷在目。沒有燈塔的時代,福隆近海的漁家很容易捕到魚,許多漁船都曾經在鷹仔山一帶海域作業,夜裡常常看過山巔上出現大團的紅色火光,會走動,稱之為「出火」。夜間船家把它當作暗夜裡的燈塔,每次出海打魚總會習慣看看山的方向,只要看到出火,就知道又會是一個平安回航的夜;神火成紅色或黃色,屬陽,而且無鬚;鬼火是青色的,屬陰,有鬚。鷹仔山的神火是吉祥之火,所以每隔十二年,附近的道觀都會上山「請火」。這山一直是附近靠海維生的居民心中的「聖山」。

我們於十一時在志工和接駁車親切服務下順利的登上了靈鷲山,在婉轉曲折的山路我們不只欣賞到了起伏多變的山巒彩霞和清新空氣中所透露的靈氣,鄉親們更對眼前的美景和大師選上這塊寶地的眼力和二十餘年來持續開發的成果,均深感敬佩及讚不絕口。十一時半我們抵達了靈鷲山山門,志工及接待人員立即為我們做了詳盡和深入的介紹,讓我們了解宗教的精神和心道大師開山建廟經營的傳奇過程,以及佛教教義中的輪迴思想經髓。靈鷲「山上第一」的「祖師殿」在一九八四年初落成,該年六月十九日,凡事講求簡樸的心道法師,終於蓋好台灣佛教界最小,卻又最天然的大殿。不到五十坪的大殿供奉著台灣第一尊左臥佛,因為心道法師認為就地勢來看,若供奉右臥佛,佛像的視線會被門前的巨石擋住,何嘗不可以左臥呢?幾年後心道法師發現雲南、緬甸均有左臥佛,他一次比一次笑得開心。

當志工知道我們是大師的鄉親,且又以同鄉會的名譽來虔訪,其中又有大師童年的故知及一九六一年一起渡海來台的鄉親,在簡理事長漢生先生率領下前來拜山參訪,不尤得親切肅然。我們在志工們細心引導介紹下,認識了心道大師精湛獨到眼力和規劃,面對太平洋群山環抱的氣勢採拮出雄壯宏偉的廟宇建築。中午我們隨著許多朝山拜廟的善男信女,一起在齋房與觀海臺用餐,並觀賞了那遼闊的崇山峻嶺與一望無際的太平洋,靈鷲山上翻滾雲層透露出無遠拂界的靈氣,使人頓覺心領神會,陶醉在佛法的仙境裡,非筆墨可以形容。

二時正我們終於在大廳裡見到開山始祖「上心下道法師」,聆聽了他的佛法思想,更有幸親眼目睹大師為信徒皈依講道、加持、解厄、渡化的過程,大夥兒也虔誠的跟隨大師朗讀:

皈依佛、皈依法、皈依僧。

皈依自性佛、皈依自性法、皈依自性僧箏。

大師簡略

心道法師祖籍雲南騰衝,父親楊小才在緬甸臘戍附近賴坎村開了一間鐵匠房,雖負有一身好手藝,在這個典型的窮村落裡,打來打去就是那幾件耐用的農具;彎刀、鋤頭、馬掌等。一九四八年的農曆九月,那是一個風雨雷電交加的夜晚,在緬甸算是十分罕見的天象,這個窮鄉僻壤的茅屋裡順利產下一名男嬰,取名楊小生。大師在困苦的環境中幸福地成長,父母親和阿姨都很疼他,兩年後母親又產下了妹妹小苹,父親標準雲南人個性,倔強固執,每晚在家裡就是倒在床上吞雲吐霧,抽鴉片就跟抽香煙一樣平常,家務事全交給女人去處理。幸福的日子很短,大師四歲那年,生性驃悍的父親跟一夥緬共發生衝突,不明不白被仇家架走,母親知道父親遇害後,依依不捨忍痛抱著妹妹離去,大師彷彿知道母子之間的緣分已盡,心裡出奇的平靜。家破人亡的大師,從此過著寄人籬下的生活,一九五七年,大師已經九歲,有一天無意中遇到一名「雲南人民反共救國軍」隊員,這支游擊隊是一九五四年第一次大撤退,尚未撤回台灣的孤軍,他們盤居在中、緬、泰邊境山區。閒聊中對方問大師想不想讀書。「讀書」二字在當時這個蠻荒亂世中,是一件睡夢中都不敢想的奢侈事情。這二字的誘惑,大師幾經掙扎,終於加入了孤軍行列,從緬北,翻山越嶺、長途跋涉,走到了緬南,最後抵達了軍火與毒品最熱門的金三角。當時大師年僅九歲,個子沒有一枝步槍高,只好分發在軍長張國杞家裡做些打雜傳令的工作。

一九六一年三月,最後一批緬泰邊區的撤軍行動,共三百五十六架次漆有中華民國國徽的C-47及C-119必軍用運輸機,也把大師載運回台灣。

座談中簡理事長除將鄉親來訪的意義介紹外,並籲請大師慷慨襄助,由中華救助總會泰北工作團龔承業團長等籌建的「泰北華人文史館」。這亦是大師秉持「三乘合一」「世界宗教博物館」的宏願暨緬甸、泰國、台灣孤軍史蹟的淵源。在鄉親濃情伴隨天下一家佛法無界輕鬆交談下,我們悟性出一個「靈鷲山」│從遙遠的雲南經過千山萬水流離巔波,艱辛萬苦有緣的「上心下道法師」楊建生在這裡修道並創造了偉大佛教功業的成功故事。

心道法師,生於緬甸,長於台灣,一生極富傳奇色彩卻鮮為人知。十五歲那年,他在兩臂及身上刺下「悟性報觀音」、「吾不成佛誓不休」、「真如度眾生」的堅定求道誓言。二十五歲出家為僧,修習無比艱苦的頭陀行,經歷世間最幽隱不堪的塚間苦修與斷食閉關。出關後,創立「靈鷲山,無聲道場」和「世界宗教博物館」,開展普度天下眾生的志業。心道法師求道的決心、毅力與精神,來自於他源源不絕的生命力,讓每個見證過、追隨過他步伐的人深受感染。他像是一名播種者,為台灣跨足世界,將「尊重、包容、博愛」的和平大願,撒向全球各個角落。透過同鄉會這次的參訪,一位大修行者的求道歷程將深深地撼動著我們,心,也因這一段既繫乎人性又超越世界的生命風光,而敞開了……

晚六時在鄉親段老闆長安東路開設的「雲泰滇緬料理店」價廉物美的享用到家鄉美食後,彼此互道珍重各自返家。

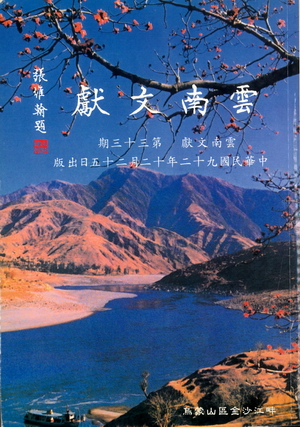

(本文收錄於《雲南文獻》第33期,民國92年12月25日)