勿忘歷史──中華民族該紀念什麼樣的一百週年

撰文/高浩雲

對於2016年的現代來說,不論是左岸或者是台灣都對於這個年份感到沒什麼特別的吧?既不是武昌起義、也非抗日戰爭、也非毛澤東成立人民共和國的五或十周年。然而,2016年卻是許多西方歐美國家舉辦了盛大紀念儀式的年份──這是由於一次大戰的一百周年。

從2014年起,西方國家就已經有許多紀念一戰百年的活動,而2016年的今天更是第一次世界大戰進行到關鍵轉折點的最慘烈時段:西方戰線發生了慘烈絞肉積屍成山的凡爾登與索穆河戰役,東線則是沙俄傾舉國之力作最後孤注一擲的勃魯希洛夫攻勢,海上是世界最大的戰艦決戰日德蘭海戰。

若要瞭解一戰百年對西方國家造成的傷痕與記憶之深,則可以從去年的加里波里戰役一百周年(1915~2015)所舉行的紀念儀式窺知一二:在一次大戰當時作為英國殖民地的澳大利亞、紐西蘭被母國召喚派兵登陸土耳其,結果在加里波里的灘頭死傷慘重,並產生了二十萬人的傷亡,若考慮到當時澳紐本就不多的人口數,這差不多是家家戶戶都有男丁犧牲的慘事,因此將登陸日訂立為國定假日。而土耳其這一邊,也因為此役的英勇抵抗而使得國父凱末爾一躍而成為了民族英雄,因此土耳其與紐澳兩國可說惺惺相惜,不僅厚葬了當時犧牲的澳紐軍官兵,也配合澳紐遺族後裔舉行了盛大的紀念儀式,戰時廝殺的雙方卻能在戰後握手言和、相互尊重,實在是非常難得的例子。

但在一次大戰如火如荼進行中的同時,中國也正在進行著一場屬於自己的奮鬥──那就是護法戰爭。袁世凱在1916年被迫宣布退位,並憂鬱憤死於醫院,結束了中華帝國鬧劇般的最後一頁,孫文也從日本歸國致電北京恢復臨時約法。護法戰爭最初的舉兵者之一蔡鍔也沒能撐過這一年而病逝於東京。

這不禁令人想到,先前海外媒體報導,全世界最後一位參與過一次世界大戰的老兵目前也已經去世了,為此西方國家舉行了盛大的紀念儀式,並播送了許多科普第一次世界大戰之歷史的特別節目。

那麼,這場為了維護共和國體而於1915~1916進行過的討袁戰爭,時至今日又還有多少人記得,又或者是還找得出當時親身經歷過的當事人嗎?許多中國歷史的記憶碎片,就這樣永遠地被遺忘消逝在不幸的時代洪流中,使得中華民族的近代史成為一幅怎麼樣也拼不起來的殘破拼圖。

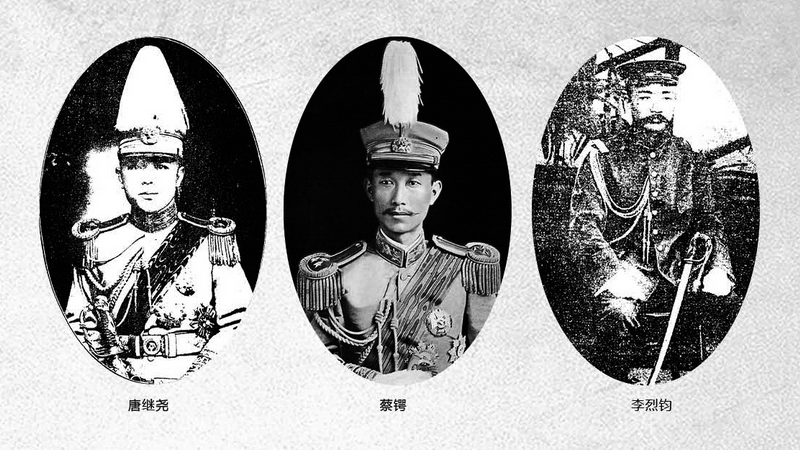

領導雲南護國軍,首先起義討袁的唐繼堯、蔡鍔、李烈鈞,被稱為「護國三傑」。

領導雲南護國軍,首先起義討袁的唐繼堯、蔡鍔、李烈鈞,被稱為「護國三傑」。

事實上,討袁護法戰爭對中華民族的近代史形塑有著極其重要的作用,畢竟最初的革命僅僅是出於留學海外的華僑、商人、知識份子等少數菁英間的地下黨活動,許多民眾還抱持著封建思想,或甚至對政治毫無關心,也正是這樣的時代氛圍,才使袁世凱會相信籌安會的宣傳,能夠製造一個恢復帝制的合理藉口。

然而討袁戰爭卻擊碎了帝制復辟的可能,護法運動使得民心思變,而不再認同任何形式的帝制在中國復甦──於是隔年(1917)的張勳辮子軍也就成為了笑話一場,僅僅是過了一年之差,袁世凱帝制的那種大有可為之態勢,就成為了張勳那種人人嘲笑譏諷的時代錯誤,這之間社會觀感的變化之大可謂一目瞭然。對於樹立民主共和國理念成為民族精神之一部份的如此重要一頁,卻沒有能得到應有的注意或記念,也未能及時去重建當時經歷者的口述歷史,實在是教人感到哀傷悲嘆及遺憾。

甚至是許多最近流行的歷史翻案論,認為袁世凱才是中華民國的國父,而孫文僅僅是只出口不行動的夢想家之類的曲解,就更是教人氣結了。

1916年「護國運動」告捷,曾以軍務院撫軍長唐繼堯頭像發行「擁護共和紀念錢幣」。

1916年「護國運動」告捷,曾以軍務院撫軍長唐繼堯頭像發行「擁護共和紀念錢幣」。

總的來看,第一次世界大戰也並非和中華民族毫無瓜葛:一戰參戰的華工受歐洲思想薰陶而於回國後造成了巨大的改變,威爾遜提唱的十四點原則特別是民族自決,也使得殖民地台灣的有識之士如蔣渭水受到激勵而開始推動民主運動,而對於日本出兵攻佔德屬山東殖民地問題,也直接造成了稍後五四運動的開始,與新文化運動對樹立中國民族主義的決定性影響。

第一次世界大戰百年同時也是討袁護法戰爭百年的2016年,我們不應將眼光局限在那些離我們比較近的目光所及之處,更應放眼世界、效法海外有識之士傳承歷史記憶的作法,並反思我們是不是該對於拾回中華民族歷史記憶的拼圖這一點投入更多心力,這或許是當今在世的我們應盡的一份責任吧。

【本文收錄於《雲南文獻》第46期;民國105年12月25日出版】