《滇人之光》──龔承業先生

《滇人之光》四字是本會──台北市雲南省同鄉會──簡理事長悼念前泰北難民村工作團長龔承業先生的輓詞。龔君也是本會的理事但他長年奔波於泰北難民村,在台北的時間相對較少,所以參加會務活動的機會不多,但只要人在台北,他都會參加活動。

不幸的是他已於本(九十七)年三月六日因心臟病不治而離開了人世。

龔君生前長期領導泰北難民村工作團在泰北難民服務達二十二年之久,可說是難民村永遠的朋友。因工作績效卓越,曾獲行政院頒給一等功績獎章。獎章證書載曰:茲以中國災胞救助總會泰北難民村工作團團長龔承業對促進中泰實質友誼及改善難胞生活著有功績,依獎章條例之規定,特頒給壹等功績獎章此證。此外也多次獲內政部、駐泰遠東商務處、救總等單位頒給獎狀、獎牌多枚。

二十多年來龔君長年奔波於窮鄉僻壤,勞怨不辭,其辛勤付出,坦蕩無私無我之精神已贏得全體七八萬難胞的一致推崇愛戴,他們為了表達對龔君悼念之忱,自動發起舉辦對他的追思會。並已於今年四月十日假美斯樂華人文史館盛大舉行。追思會由雷雨田將軍主持,泰國最高統帥部代表甘察那上校、清萊省亙拉差副省長等華泰人士千餘人參加,場面感人,充分彰顯了逝者留給後人無限哀思及感恩懷德之忱。

追思會持續了整天,遠近難民村代表紛紛趕來與會。

龔君一生,前段服務軍旅,後段獻身於泰北,鞠躬盡瘁,『滇人之光』確非溢美之詞。

記得民國七十一年(一九八二年)他和我同時卸下戎裝,一起受救總延攬,加人他們的行列從事人道救援工作。他負責籌組『泰北難民村工作團』領導該團前往泰北工作,原以為三年五載就可結束工作,不料卻延續達二十二年之久。可說是『鞠躬盡瘁,死而後己』矣!難怪他會受到廣大難胞的一致愛戴了。

他領軍到泰北服務,我則留在救總第二組擔任第一科科長,主要任務就是負責泰緬地區的國際救援工作,而支援泰北救助工作則是重中之重。我們一在外,沖鋒陷陣,一在內寬籌糧彈,可說是合作無間,因此我對他的工作和為人都比別人有更多的了解。事實上我和他共事和交往已達半世紀之久,曾是並肩作戰的昔時戰友,也是工作的伙伴,更是知無不言的諍友。他於臨終之前曾兩度要我到加護病房探視他,對我有所託咐,我已盡力,但仍有遺憾!

龔君身後兩袖清風,論財產可謂一無所有,曾經過手以億萬計的執行者,竟如此一清如水,在貪瀆盛行的現化社會中,龔君實為異數。

慈善家錢秋華女士與龔君交往歷二十載,也深知其為人,因而對之敬服有加,慨然承諾願意對其身後遺願傾力相助,其古道熱腸有如此者,所謂得道多助,斯之謂耶!龔君地下有知也可瞑目矣!

泰北難民村的救助工作絕非是一般習知的救濟工作。其持久性、複雜性在中國歷史上可算是空前未有的。

首先,那是在別國的領土上進行的人道救助工作,而救助的對象又都是具有特殊身份的敏感人群,其複雜性,困難度可想而知。更不利的是地主國和援助國又沒有正式邦交。

其次,泰北地區位處惡名昭彰的金三角核心地帶,是各種勢力的競逐場,地上、地下到處充斥著刀光血影之地。

其三,難民村分散廣闊,村寨數近百,東西延綿一千四五百公里,跨越四個省區。交通極不方便,過去要步行騎馬才能到達。

其四,百分之八十以上的難民村都位在貧瘠的山區,可耕地稀少,水源奇缺,農業不易發展。

最後則是難民村本身並不團結,地域及本位主義嚴重,大圈圈中有小圈圈,協調不易。

再說當工作團初抵泰北時,面對的是非常窮困、百廢待舉的局面。工作團有不知從何著手的困惑:因為待做的事實在太多了。

他們面臨的最迫切問題之一就是家庭用水的問題,山區都是岩沙地質,水源缺乏,居民飲用水多半要到山下用竹筒背負回家,十分辛苦。因此必須盡快為他們解決難題。為了尋找水源,龔君經常冒著烈日,爬山越嶺,徒步前往探測,曾兩次中暑休克昏厥於途。

另外一項急待解決的難題則是交通問題,那時絕大多數的難民村都不能通行機動車,嚴重遲滯了工作推展,而交通建設是必須化大筆金錢的事。但又非做不可,因此只好因陋就簡,只求能通行車輛就可以了。那樣的車路巔簸而又危險,常會發生車禍,救總的湯振熹組長就曾翻車受傷。有些難民村距離實在太遠了,修建公路實在緩不濟急,幸好龔君善於溝通,和負責的軍方建立起良好關係,只要他提出申請,對方都會派直升機給他乘坐,這可大大的解善了行的困難。

在工作團到達之前,所有的難民村都沒有一個合格的醫生,更不要說醫院診所了。工作團編制有醫生護士各一人,可說是工作最辛苦、最忙碌的兩人了。為了方便行醫,他決心選擇一些人多而又偏遠的難民村興建診療所,也就地招收數十人青年男女接受醫護訓練,大幅改善了醫護缺乏的問題。

他發覺各地缺衣乏食的貧苦難胞不少,如不施予實物救濟,眼看就要淪為餓殍,他一一親訪這些極貧者,並列冊按月發給食米救濟,這樣的貧戶逾五百戶之多。無衣禦寒問題,他請我設法解決,我乃透過民間社團向成衣工廠要求捐贈,反應良好,先後三次以貨櫃運往曼谷轉運難民村發放,一些技術上的難題,都由他和軍方取得諒解後得到順利解決。

總而言之,他的工作是千頭萬緒的,既要週旋於地主國有關當局的官員間,也要耐心說服協調難民村的領導階層,事事都必須取得他們的諒解與合作,否則你會惹來無盡的困擾。

可以說,他在難民村遭遇的最大困難就在於此。領導階層都認為一切救助工作都應透過既有的組織架構來執行。換句話說經費要交給他們來分配執行,甚至工作團也要聽他們指揮。這直接違背了救總給工作團的政策性指示:救總的政策是要該團把一切救助直接落實到難民村,不可假手任何第三者。這當然會引發矛盾衝突,身為領導者的龔君可真為此受盡種種委屈。

好在救總一直都肯定他的作為,也一直在堅決的支持他,各難民村的基層也都支持他信賴他,難民們都視他為親人;是最可仰賴的救星。因此他毫不氣餒,也從不懈怠,即使工作團解散了,他也卸下了領導的責任,但他仍時時以難胞為念,每年總要自費重返難民村多次看看能再為他們做些什麼事。

就在去(民國九十六年)年十一月間,他又回到難民村,台北的好友楊德寬老師和他同行,他倆人走訪了很多難民村。楊君親自體驗到他對難胞們的關懷之情,也見證了難胞們對他的敬愛,楊君事後有感而發,他說好像冥冥中早有安排,讓龔君在辭別人世前去向那些他所關懷不捨的廣大難胞作一次最後的告別。

經過工作團二十多年的努力,難民村己家給戶足,並已邁向發展之途,龔君於結束泰北工作的最後階段,還完成了三件大事,值得在此一提。

第一件大事就是戰士授田憑證補償金的恢復發放。有近三千人泰緬地區的老兵受惠。

泰緬邊區原本就是雲南反共救國軍的最重要基地,國軍兩次撤台後,到民國九十年代止,估計尚有約五六千人滯留在那一地帶的深山老林中,度著與世隔絕的,既無電話,也無郵遞機構。這些隱居者一年半載也難得走出深山一次,是一些苟全性命於亂世的老兵也是失國失依的小民,可說是最不幸、最堪憐憫的一群。不過他們都為中華民國打過仗、流過血、流過汗。只因種種原因而被迫遁入深山野谷,苟安度日。

台北方面決定要給泰緬地區的前國軍發放補償金時,通知到相關負責人之時,只離截止日期不到兩個月了。大多數老兵都無由得知此項信息,等他們知道時已為時已晚,補行申請一概遭到拒絕。

這些錯失機會的老兵們,眼著昔年同一連隊的戰友有領到補償金者,同樣的身份何以他領不到,自然必生不平。不平則鳴,他們推派代表到處陳情,但一切努力都無結果。承辦人的答覆就是簡單的一句話:最後時限已過,不再受理。

這些失望的老兵們並不甘心,還不斷在找人申訴,但卻投訴無門,因為政府並未在那一帶設置任何機構或公職人員。唯一能接觸到的就只有工作團了。工作團是人道救援單位,並無立場過問政府行政部門的事務,尤其是軍方事務更輪不到它去過問。

但是那些失依失靠的老兵們那裡能了解這點,他們直覺地認定工作團就是政府單位,應該是可以接受他們訴苦的唯一單位了。

日復一日,月復一月,甚至已時逾截止期一年多了,他們還不斷地找龔團長陳情,希望能助一臂之力。

龔君受到這些求助者極大的人情壓力,他不會無動於衷,乃專程趕回台北,希望能找出一條解決問題之道。救總答以它無立場過問此事,龔君無奈之餘,找我這個行雲野鶴訴苦,也希望我能找出一個可行的答案。

我認識到此項問題非一般人所能夠解決,必須找黨政高層設法不可。

於是我就陪同他去拜會簡漢生先生,他是當時中國國民黨的文工會主任,也是黨主席的發言人,位居要津,他同時也是雲南同鄉會的新任理事長。找他設法應該不錯。

我們說明來意後,想不到簡先生對此事早已了然於胸,他直指問題的核心在於修法,如果不先完成修法,找總統也無用。

他快人快語,立刻介紹我們倆人到立法院拜會潘維剛和洪秀柱兩位女性立法委員。因為解鈴還須繫鈴人,只有透過立法院修法延長補償金發放日期後,他們才有機會補行申請。

兩位女立委都滿口承諾願意推動修法工作。有了這條可走的明路,救總也立即改變了消極態度積極投入此項工作。到底受惠的都是老兵難胞儘管你無權責過問此事,但如能助他們一臂之力何嘗不是功德一件。

救總即說即行,先後邀請了國民黨籍立委二十餘人分批前往難民村實地考察了解。這一招果然奏效,立法院很快通過了修法,將補償發放日程後延一年半。這個法案通過後,有約二千多名老兵受惠,不過仍有四千多人向隅,問題不在老兵們的身上,而是出在台北的承辦單位的心態,他們缺乏同理心和袍澤之情,所以設置一些技術性的障礙,讓這些老兵們得不到應得的補償,非常令人遺憾。

反觀中共,在處理類似事宜時卻顯得非常富有人情味,他們對早年曾參加過『革命活動』者,都一律歸類為有貢獻的『離休』人員,享有比一般正常退休的軍公教或事業從業人員更優厚的待遇,有終身醫療保險不說,更有很多專對他們的福利措施,到處都設有專供他們用的辦公室或其他文娛設施,薪資待遇也會隨著現職公職人員調漲,一個縣級或者團級幹部,月薪人民幣二、三千元左右,比基本工資高出三四倍。最令人難以置信的是有不少『離休』人員,並不曾實際參加過什麼革命工作,只是跳跳秧歌,參加過示威遊行,搖旗吶喊而已,只要有黨員幹部證明就算數。甚至曾背叛過中共,也坐過他們的牢或遭到長期勞改,也都一概既往不究,一律享受『離休』待遇。

台北的相關掌權者何不睜開雙眼看看對岸是如何寬待老同志和老兵的。

第二件大事就是難民村三千戶茅屋改建計畫的完成。這個計畫是由救總前理事長郭哲和秘書長郭雨琴女士主動發起的,但龔團長卻積極執行了此項大規模的計畫,他為了使此項計畫能確實讓應受幫功的貧戶得到實惠,不止一次的遍訪了所有的難民村,找出應予改建的貧戶和村寨,決定建築格式及使用材料,更統一建造價格,不容許中間剝削或偷工減料等情事發生,他不斷親到各村工地視察、督導,嚴格監督執行。使得這個計畫圓滿完成,加上一些老兵領獲授田憑證補金後,也紛紛用以改建自己的茅屋,因此村村寨寨的面貌都已煥然一新,昔時的竹籬茅舍已快消失殆盡。

不只房屋已更新改建,村容也有了相當程度的改變;往昔的泥濘街道都已變成水泥街道,連外道路都已鋪上柏油或者水泥。

杜甫曾為他的茅屋被風吹倒而感到深沈的悲哀。一千多年後的泰北難民村也曾有過和他一般的感慨,不過這一切都已成為過去。展現於人前的則是處處歡顏。

最後則是美斯樂華人文史館的興建。這個文史館龔最初的構想是建一忠烈祠,藉以供奉那一地帶成千上萬犧牲的英烈們。但後來顧慮到地主國的感受,故改為此一名稱,不過正廳則是英烈殿,已兼顧到當初的構想。

這個文史館佔地寬廣,全採中國宮殿式建構,可算是美侖美煥,在異域獨樹一幟。全館設計週到,逞現多元面貌。從最初的構想,到選址,建築圖式和最重要的經費募集,全都由龔君一人操之勞之。據說建築經費逾泰幣千萬,除了救總慨捐五○○萬外,其餘概由他設法策動各界各業有心人士樂捐,難民村的一些領導人也特別組成了委員會共襄盛舉。

施工期間龔君自始至終都在工地監工,有關事項鉅細靡遺他都要顧及。屋頂上的瓦當他特地託人到昆明訂造,我也受託參與其事。

這座文史館的硬體建設應已完備,但軟體設施似宜多予注意改善,據負責的曾化儀女士對我說該館經費短絀,很多該做應做,該有應有的設施和資訊資料都難以達成,大的難的工程都已完成,籌措不算多的維持費和一些設施費本地有關人士應該可以自行解決吧!

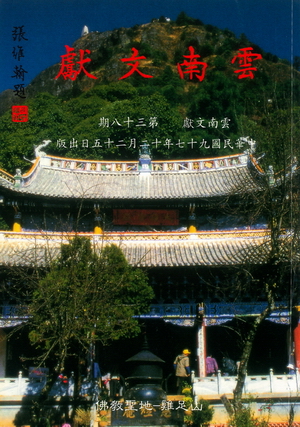

【本文收錄於《雲南文獻》第38期;民國97年12月25日出版】